- All

- Gallery Filter

Mona

d’Aurélie Champagne

Editions Esquif

nouvelle

«Une vie pour une autre vie»

Bienvenue au Youpi Park, parc d’attraction de Gironde où travaillent la narratrice et sa collègue Flora, consolatrice en chef. Un véritable non-lieu comme dirait Marc Augé, lieu de concentration de cris d’enfants qu’il faut animer, rassasier. «En soi, le travail au Youpi n’a rien de compliqué. Gaver les gamins, tenir la caisse et briquer. Briquer, briquer, briquer. Du sol aux sanitaires, des trampolines au Dino-resto». Et à bien y regarder, la narratrice pourrait avoir quelques ressemblances avec Clara, la narratrice de Tout l’or des nuits de Gwendoline Soublin. Elle ne sont pas que dédiées à l’entretien, elles ont aussi en commun d’avoir à faire face à un deuil. Essayer de tenir en se focalisant sur la machine à granités, en tenant une «comptabilité d’orfraie». D’ailleurs ce n’est pas un hasard si le protocole que Chris le gérant n’a de cesse d’afficher partout se cristallise autour de 4 lettres, MONA, pour Ménage Ordre Nettoyage Amabilité. C’est aussi le prénom de l’enfant mort-né que la narratrice a porté. Alors la narratrice, qui développe auprès de sa collègue une théorie selon laquelle «on passe sa vie à mettre des choses à la place d’autres choses ; à combler ce qui manque avec ce que l’on trouve» finit par s’attacher à une fille qui investit Youpi Park, une fille pas comme les autres, mutique, toujours accompagnée d’une assistante familiale. «A la vue de cette petite, quelque chose en moi avait recommencé. S’était hissé hors du bourbier où je sombrais depuis Mona». Mais que va-t-il-bien pouvoir se passer à l’arrière d’une Punto quand cette fillette qui a fait l’objet d’une disparition inquiétante finit par ré-émerger, l’air de rien, dans la piscine à balles ?

Et à ce moment-là on pense fort à un premier roman qu’on avait particulièrement apprécié, Une si moderne solitude de Léna Pontgelard paru aux éditions du Panseur, ou comment Marie et Léon après avoir perdu un enfant, s’autorisent, pour l’essai, à en emprunter un.

Ce petit format qui semble être la forme qu’investit opportunément cette nouvelle maison d’édition, Esquif (on notera au passage l’excellent texte de Fabrice Caro, Rumba mariachi qui a été concomitamment publié, trois autres textes-novelas signés par Mina Zampano, Nicolas Martin et Richard Gaitet suivront dans les prochains mois) semble parfaitement adapté au temps présent où les formats courts, type série, n’en finissent pas de remporter succès après succès. Ces 41 pages sont d’une grande maitrise et, dans une belle progression, tout est délicieusement tendu vers ce moment de bascule.

Un petit «grand texte» à l’écriture tout à fait ravissante et qui vient subtilement nous saisir.

«La vérité est qu’on ne vit que sous peine d’oublier. Qu’en remplaçant les souvenirs par d’autres souvenirs. Pour que le monde devienne habitable»

La pire affaire

de Caroline Louisseize

Editions Noroît

récit-poésie

«J’aurais aimé être de celles qui ne demandent rien

qui savent dire non

sans craindre de disparaître»

Caroline Louisseize, qui est poétesse et qui est également correctrice pour plusieurs éditeurs québécois, explore l’intime des meurtrissures de l’enfance qui remontent à la surface. Elle nous livre un récit-poésie poignant sur ce à quoi elle a été exposée durant son enfance-adolescence, ce harcèlement qui ne dit pas son nom (à dessein le mot n’est pas employé) mais qui menace grandement son estime de soi. «en noyade paranoïaque, j’apprenais l’effacement, je restais dans l’attente de vivre».

Elle dresse ce combat mené en silence et en apnée pour passer inaperçue ou normale, «falloir être soi-même : la pire affaire» : «si j’étais comme les autres, je n’aurai pas besoin de regarder l’asphalte et partout autour». C’est que les moqueries, humiliations et mépris en tout genre lui font perdre «les mots de l’enthousiasme» et ne lui laissent pas beaucoup de répit : «les fracas de toutes parts, ma parole à cœur ouvert sur la place publique, déformée, décharnée, minée», «je suis poussée d’un regard à un autre, trimballée depuis le début, en fuite». Elle apprend ainsi, en ayant recours à des stratégies de survie et à une forme d’acuité psychologique à se muer «dans l’écosystème de la battue». Et, dans cette accumulation de «petits riens» qui agissent comme autant d’empêchements à l’affirmation de soi, comment distinguer l’amie de l’ennemie et comment dire tout simplement «arrêtez».

Comme dans la cabane de Steve Dubois et Charlélie Poulin dans Asphalte de Sébastien Dulude, la narratrice aime bien s’absenter des autres, se mettre à l’écart de la réverbération du jugement de ses congénères. Trouver refuge au «royaume des bouquins» ; «en attendant, dans ma cachette face au grillage, je m’exerce à vivre. Et dans le rire je demande : la lumière, la légèreté dans la beauté fauve de l’enfance». Elle se réfugie aussi dans la «chorégraphie du sérieux», celle de la bonne élève, «l’enfant wow des adultes». Par la suite, Caroline prend la mesure des «infimes fracas» enchanteurs, à commencer par «les possibles sauvetages du rire», l’infiltration de la musique qui agit comme une enveloppe protectrice («je me glisse dans le gant des sonates, j’arpente les degrés. C’est la revanche du vacarme, le bavassage des trilles») et le pouvoir du langage («Tu enquêtes sur le sens jusqu’aux pourtours du langage, et dans le langage c’est toi qui apparais»).

Un récit poétique tout à fait percutant qu’on ne se lassera pas de lire et relire. Une bien belle découverte.

«Dans ma vie idéale, il n’y a pas d’autre validation que la poursuite d’un vieux rêve tenace, la vie rêvée. Ma vie d’adulte rêvée d’enfant»

L'île des mythes - Tome 1 : l'éveil

d’Anaïs Halard & Sole Otero

Editions Casterman

BD jeunesse

« Excuse-moi, mais tu n’es pas exactement l’élite de la magie… ! »

D’abord il y a cette couverture : on reconnait en arrière-plan Blanche Neige et devant deux personnages (nous saurons ensuite qu’il s’agit d’Isia et Sora) qui semblent danser dans un halo magique, sous le regard admiratif d’une petite fille lapin Kawaï, le tout dans les couluers vives de prédilection de Sole Otero (à qui l’on doit les BD Walicho et Naphtaline).

Puis, il y a la première double page : une carte de l’ïle des Mythes : d’emblée nous plongeons dans un univers mêlant magie et histoires d’enfants. Tous les ingrédients sont présents : sorcières, pirates, gnomes, sirènes, supers héros, monstres, mais aussi contes marins, romans, mythes, mangas, etc. Le décor est planté, et il donne bien envie de le visiter.

Commence alors l’histoire d’Isia, une jeune sorcière pas très douée qui tente de se faire accepter par un groupe, pas très sympa il faut l’avouer, mené par Blanche Neige, imbue de sa personne et pas bien sympa non plus. Isia doit prouver qu’elle est capable de jeter un sort de lacets emmêlés sur un petit garçon pour le faire tomber… Un vague souvenir des bandes plutôt malveillantes trainant dans les collèges à l’affût d’une victime pour s’amuser… Sa mère ne semble pas bien croire en elle. Pas facile de s’épanouir ainsi.

Heureusement elle rencontre sa nouvelle voisine, Sora, très douée en magie. Une amitié nait et la confiance en soi apparait peu à peu.

Cette amitié sera très utile pour le tournoi lancé par Dumésa afin de rejoindre l’ile Céleste et gagner la larme de licorne aux supers pouvoirs ! Elle pourrait bien soigner le père d’Isia qui est aveugle.

Dans ce premier tome, nous ne suivons que la première épreuve : sortir d’un labyrinthe dans lequel les attend Alice. On a hâte de découvrir les prochaines !

Si cette BD est si réussie et va tant plaire aux jeunes et moins jeunes c’est grâce à la collaboration de grande qualité d’Anaïs Halard (pour les mots) et Sole Otero (pour les dessins). Tout s’articule et se répond à merveille. Les grands yeux expressifs des personnages, leurs têtes rondes, les décors très colorés nous propulsent dans un univers magique. Les dialogues donnent du caractère et amènent un humour acidulé. Et en prime, de nombreux personnages connus se sont glissés ici et là, à vous de les retrouver !

Une BD à savourer et à partager

« Salut Isia,

Si tu rêves de participer au tournoi, tu devrais le faire. »

- All

- Gallery Filter

La fabrique des timidités

de Christophe Perruchas

Editions du Rouergue

«On vit sur des fumées, des fictions de nous, c’était doux, comme imaginer.»

De 1990 à 1994, cinq étés durant, on va suivre Christophe, alias Chrispousse, le narrateur, sur la plage de la Pège à Saint Jean-de-Monts, à vendre des pralines. A partir de ses 15 ans, on le voit s’entrainer à vaincre sa timidité. Et pas seulement en sculptant son cri chouchouboudouboudou («Ce n’est plus de l’air qui sort de mes poumons, ce ne sont plus des ondes qui vibrent, flèches et cordes vocales, c’est un objet, une couleur, une consistance»). L’auteur ne s’intéresse pas à n’importe quelle timidité, il s’intéresse aux timidités adolescentes, en filant la métaphore avec la timidité des arbres, ces espaces vides entre les branches qui leur permettent de croitre sans se toucher. C’est ce qui semble aussi caractériser la relation que Christophe et Anne entretiennent. C’est dans les projections et échanges épistolaires que leur relation platonique prend forme, comme une cristallisation des idéalisations de l’adolescence. Une «histoire qui n’en est pas vraiment une», mais qui en est une quand même. On retrouve en toile de fond cette thématique de l’amour platonique, d’un amour toujours différé («On dirait le prolongement de moi, on pense pareil, on rit aux mêmes endroits, mais ça n’est pas encore le moment nous deux (…) Avec Anne, on se dit que nous, c’est pour plus tard qu’il ne faut pas gâcher»), qu’on a tant apprécié sous la plume de Marco Lodoli, avec son fabuleux roman Si peu. Mais Christophe, s’il entretient cette relation avec Anne, à distance, c’est d’abord dans son carnet qu’il écrit des pages et des pages, qu’il aime à se raconter toutes les histoires d’amour ou de retrouvailles qu’il pourrait vivre avec Anne. «Mon écriture serrée. Je pose ici notre vie idéale, celle qui adviendra. Personne ne me lit. A part elle, par-dessus mon épaule». C’est à la fois son échappée et sa pudeur et son espace d’intimité à lui dans ce camping où l’on partage tout, avec La Oie, Lapin, Marco, Didi, Phil et Cathy.

L’auteur ausculte ce qui se trame, en souterrain, à ces âges, en matière de désir, d’envie, de solitude, de tristesse, de désillusion, de l’exacerbation des goûts (ainsi le fameux goût de métal dans la bouche qui revient à plusieurs reprises). Mais le nuancier des émotions est plus fin que ça : on le voit aussi investir des relations d’autre nature, à commencer par celle avec son frère et sa sœur, fabriquer des complicités avec Lysiane, consolider son amitié avec Yvan, approfondir l’amour avec Olivia. L’aimantation des corps qui s’expérimente. L’auteur explore aussi les états de confusion, les sentiments d’absence, la brume n’affleure pas que sur la plage, elle est aussi présente dans les têtes, à commencer par celle de Christophe mais aussi lors de cette impossibilité de se rappeler pourquoi le personnage principal se retrouve au petit matin dans une tente qu’il ne connait pas, à l’écart du groupe de pairs.

Christophe Perruchas fait montre de trouvailles dans son écriture, avec l’insert de bout de phrase en italique comme le prolongement d’échanges soliloqués, le recours à une écriture en vers libres. Comme un certain Nicolas Mathieu, il arrive avec une grande justesse à encapsuler les marqueurs d’une époque en ayant recours à des extraits de chanson qui ont marqué une l’époque (Nothings compare to U) et en faisant référence aux marques de voiture (la R5 Baccara). De sorte que ces premiers boulots-vacances, on a l’impression que c’est un peu des nôtres dont il parle.

Christophe Perruchas signe ici un magnifique roman d’initiation, sensible, sur le dépassement des premières timidités.

«Dans mon carnet

je lui continue nos vies

celles qu’on n’a pas eues

et qu’on n’aura sans doute jamais»

Jamais le ciel ni les rivages

de Philippe Gerin

Editions Gaïa

«Jamais le ciel ni les rivages ne pourront nous être confisqués. Il restera toujours quelque part une montagne bleue et une rivière verte.»

Dans un futur très proche (vers 2030 ?), la guerre s’est répandue à l’est, il est question de dresser un mur pour endiguer le flux de femmes et enfants (les Ossies) qui tentent de migrer à l’ouest et le climat est complètement déréglé (après de gros incendies, une vague de froid s’abat sur l’Europe en avril). Une dystopie bien sombre et si plausible à la fois.

Lazarus a perdu un fils, Saul, deux ans auparavant. Il fuit M, sa ville natale, pour un ailleurs qu’on ne connait pas, « il n’y a plus nulle part où aller aujourd’hui… ». Pourtant, lui semble savoir où il va, « Lazarus fait glisser son index depuis la capitale allemande jusqu’au massif montagneux ». Il a avec lui un jeune enfant migrant, Anatolyi, aveugle d’un œil et qui ne parle pas, « un enfant magicien » dont il doit prendre soin. C’est Annette, marionnettiste de Berlin, qui le nomme ainsi.

Au même moment une jeune migrante, Souliko, est retrouvée morte dans une cave d’M. Tonio, le policier en charge de l’affaire, se remémore un événement traumatisant de son enfance.

Des histoires qui se mêlent, entre passé et présent, dans ce moment comme arrêté par la neige qui empèse, qui assourdit, qui fige tout, un temps en suspens.

Pourtant, chacun avait cru qu’un avenir meilleur était possible. Lazarus y avait cru lorsqu’il avait fêté l’anniversaire des un an de la chute du mur. Tout le monde y avait cru « Wir sind das Volk ». Mais à présent c’est un mur « long de deux mille kilomètres de frontières » qu’il est question de construire. Ce sont des milliers d’Ossies qui tentent de survivre.

Chaque personnage a connu des pertes, des deuils. L’absence est là, à chaque page. Comment vivre avec ?

On avait été bouleversés par La mélancolie des baleines, par la justesse des émotions dans une atmosphère déjà de fin du monde. On se souvient de cette tempête qui amène les différents protagonistes à se retrouver dans une maison du bord de mer en Islande. On se souvient aussi de cet enfant malade d’une lucidité et clairvoyance bien plus grandes que celles des adultes qui l’entourent. Philippe Gerin poursuit l’exploration de ces moments graves, il continue de chercher, comme ses protagonistes, des espaces réparateurs dans un monde en péril.

C’est un roman assez silencieux. Les quelques dialogues sont en italique, à peine dits, des pensées tout juste audibles. Les rues, bâtiments et espaces traversés semblent le plus souvent désertés, et la neige, partout, ajoute du silence au silence.

La mélancolie des personnages nous prend forcément et nous laisse avec nos propres pensées silencieuses.

Un grand roman.

«Il y a des innocents et des fautifs partout et bien souvent ce sont les mêmes.»

J'étais pourtant déterminée

de Louise Doumeng

Editions Lapin

roman graphique

«Il y a des gens que le tourment tient éveillés. Moi, il me tient en vie».

Louise Doumeng nous livre un journal dessiné, intime et introspectif, sur ce que c’est que de devenir adulte et artiste, les deux en un, les deux dans la même séquence. Ce roman graphique est structuré autour d’une archéologie sensible du territoire de ses 25 ans, de ses secousses, entre «défaites délicieuses, interprétations météorologiques douteuses, délires inavouables et amitiés inébranlables». On suit une galerie de personnages qui l’accompagnent dans son itinéraire de vie artistique (elle est dessinatrice et danseuse tout à la fois), à commencer par son père-en-polaire-orange, sa mère absente mais tellement présente, son papy-Paul, sa Tati Pomme, mais aussi ses potes Léonie, Renan, Etienne, Hélène, Cindy et Belette son chat, ses «petits autres» inspirants.

Les histoires s’enchainent et cette structure narrative faite de fragments est entrecoupée par des pleines pages de ciel, un ciel aux couleurs de la vie (le ciel qui brûle, le ciel tiraillé, qui se lève pour un autre jour, qui lui parle de passions, qui a une étoile de plus) et qui composent un même motif : comment être au monde avec toute sa lucidité, quand on est une femme artiste dans le milieu de la vingtaine, comment traverser les tourmentes ?

Que ce soit dans la rapport à l’autobiographie, mais aussi au format et au dessin, ce roman graphique n’est pas sans nous rappeler le travail réalisé par Julie Delporte (éditée par Pow Pown, on pense notamment à Corps vivante).

L’autrice est tenue par une réflexivité de tous les instants, elle questionne ce qui agit en elle, ses blessures, ses doutes. C’est aussi une BD sur les colères et cette force de détermination, comment ça cohabite, ce qu’on en fait. «Lors d’un stage de danse, le chorégraphe Loïc Touzé dit que la question n’est pas toujours à résoudre. Il parle de s’émanciper de la réponse, de se tenir debout dans la question ». Louise Doumeng est donc partisane de l’adage selon lequel «il n’y a pas de réponse qu’une bonne question ne sache résoudre…».

Vingt-cinq ans voire plus (on accompagne l’autrice jusqu’à ses 28 ans), c’est manifestement plus tellement l’âge des pourquoi, mais celui des comment. «Comment faire une vie d’adulte digne de ce nom ? Comment aimer les gens qu’on aime sans les anéantir ? Comment déposer les armes certains jours ? Comment les reprendre le lendemain ? Comment rendre ce monde moins dégoûtant ?». Et à cette ribambelle de «comment», il semblerait que quand elle ne répond pas à d’autres questions, l’autrice prend appui sur un poème égrainé à la toute fin comme pour y trouver trace de quelques possibilités de réponses. On (re)découvre à cette occasion la poésie d’Etienne Jodelle, et c’est tout à fait ravissant.

Un roman graphique très plaisant.

«25 ans. C’est mon âge cette année.

Dans mon imaginaire

c’était le BEL ÂGE.

Finalement c’est un bordel

SANS NOM»

- All

- Gallery Filter

Traverser les orties

de Violette Chalier

Editions du Bunker

poésie

«Dans le flot de mes mots, je t’écris pour ne pas te perdre

C’est mon passeport entre les mondes».

Ecrire (à) son père, comme on veille sur lui. Ce que Violette Chalier sonde, c’est ce père fantomatique, qui échappe («tu n’existes pas dans le tangible, mais je te vois caché dans mes contours»), c’est plus dans la veine de l’entreprise d’Hélène Gaudy dans Archipels. Mais ici d’atelier d’artiste il n’y en a pas. Le père n’est presque déjà plus là, couché, dans l’intimité de son château-«maison de pierres froides et dures» qui elle-même tient à peine debout. «Pour extraire les pierres des histoires qui vivent dans ton poumon crevé». Reclus, c’est en conversant avec sa fille, et par le truchement de son imaginaire et de ses rêves qu’il s’évade. «Mon père dort au milieu de rêves taillés en tronçons, il les a gardés précieusement par peur qu’ils ne se réalisent. Des accumulations de songes, des gousses d’ail séchées, des stylos sans encre et des porte-clefs de marques disparues. Autant d’accroches pour ne pas accepter la péremption des choses».

Ça pourrait aussi ressembler à des retrouvailles-réconciliations sur le tard («j’ai mis à sac ma colère pour fleurir des étendues nouvelles»), comme dans le livre de Gaëlle Josse, La nuit des pères. «Ce sont cinq ans de paroles qui remuent dans la maison et définissent Un te comprendre qui s’approche de l’absolution». C’est que la maladie s’impose, l’issue fatale attend en embuscade, le deuil presque déjà là. Laissant la possibilité d’une relation filiale d’aide, de veille («Je t’aime malade puisque tu me laisses m’occuper de toi» ; «C’est le cancer de mon père qui a pavé durement le sentier à peine écrite entre les orties»). Mettre l’attente à profit pour mieux saisir qui est ce père inaccessible à l’instar de son jardin qui ne se laisse pas traverser, avec des framboisiers protégés par des ronces et orties qui rivalisent d’ardeur : «j’ai accepté d’être dépositaire de cette mémoire et de cette façon bizarre d’être au monde».

C’est que dans les plis de tous ces silences, il en reste à dire, l’urgence devient alors de recoudre les paroles, chercher les traces, «recoller les morceaux et accepter de ne pas savoir». Reconstituer la généalogie des blessures, l’oeuvre du passé. Guetter ce qui reste de lui dans les échos et le prolongement de soi : «On essuie laborieusement les ombres de nos parents sous nos propres pieds». C’est que la mécanique de la répétition peut s’enrayer : «Je ne reproduirai pas les erreurs de mon père et ne chercherai pas d’excuses, De tourmentes pour mon âme, non, Je regarderai dans mes yeux clairs – héritage paternel, Je regarderai les petits rouages – inconscience. Et les ferai sauter. Je ne serai pas prophète de malheur pour mes enfants».

Violette Chalier écrit, en creux, dans des fragments, comment la figure imposée de la masculinité, «ce malentendu» a travaillé son père, et travaille aussi tous ces hommes «qui essaient d’enfiler les costumes de militaires, d’autoritaires, de bons pères». «Je regarde passer les hommes flanchissant, soutenant une masculinité fébrile, qui fait mal, pleins d’ardeur de prouver ce qu’ils ne sont pas». Ainsi, «Y a-t-il du plaisir à être un homme que l’impératif de la domination illumine et illusionne ? ».

L’autrice intercale avec justesse quelques passages où le père s’exprime directement – à chaque fois précédés de la mention «il dit»- comme si ces passages avaient été écrits sous sa dictée, introduisant une forme de contrechamp au point de vue de la narratrice, l’une des deux filles du père, qui lui-même alterne entre le «je» et le «tu». Comme un moyen narratif d’entr’apercevoir l’intériorité du père qui «arpente l’écoulement lent du temps» ou comme une ultime tentative pour ce dernier de s’évader encore, de ne pas se laisser enclore par les seules perceptions de l’autre.

Une traversée de l’intime en poésie, d’une délicate justesse.

«Il y a un lieu étrange

Où le cri pour l’amour

Se cache derrière le repoussoir»

Rust River City

de Joe Daly

traduit de l’anglais par Fanny Soubiran

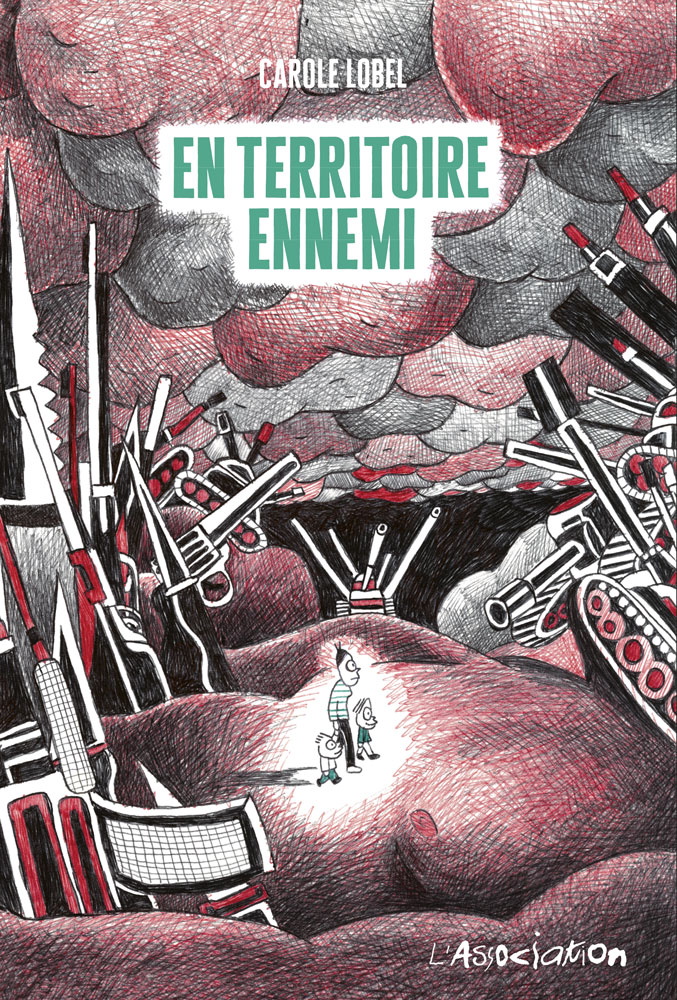

Editions l’Association

BD

«Ce mec-là, il a une connaissance fine et rare de ce qu’il est, de sa place dans le monde, il sait ce qu’il est dans le monde, et plus important encore, il sait ce qu’il n’est pas.»

Joe Daly empoigne de manière serrée le lecteur de sa nouvelle BD, Rust River City. C’est qu’il n’y a pas d’échappatoire. On suit Dean qui vient de se faire licencier. Il encaisse plutôt mal le fait que son job soit désormais confié à des chinois. Et cette décision ne peut pas plus mal tomber : il est veuf depuis deux ans et a deux enfants à sa charge. Il n’a pas le choix, il se doit d’accepter un emploi sous-payé dans le fast-food local Planet Chicken où il endure les pires humiliations.

Dean est le visage de celui qui lutte en permanence. D’une infortune à l’autre. Chacune de ses embauches ressemble à une embuche supplémentaire. L’âpreté de son existence ne fait pas mystère auprès de ses enfants, l’aîné se proposant même de travailler à son tour pour l’aider.

Dean a fait la guerre du Vietnam, et il semblerait que le syndrome post-traumatique soit toujours agissant. Aussi, il aimerait bien qu’on lui reconnaisse ce passé de GI, mais c’est peine perdu, à chaque fois qui le mentionne, ses interlocuteurs n’en ont que faire. Il n’a droit à aucune considération, excepté celle de Rufus son petit chien. La seule chose qu’un richissime producteur de cinéma est prêt à lui reconnaître n’est pas tout à fait à son goût, Dean a du mal à imaginer devenir acteur de « cinéma pour adultes de qualité », selon l’expression euphémique consacrée. Mais a-t-il le choix de refuser ?

Dean rentre chez lui harassé de ses journées à rallonge, on le retrouve là en position horizontale. Les pages défilent et l’on sent bien que c’est aussi un être empêché, fragilisé qui se carapace derrière cette représentation de brute épaisse, à l’instar de Lenny dans Des souris et des hommes. «Je suis un dur… mais pas tout à fait… parce que j’ai les pieds très délicats et très sensibles… comme des petits petons de bébé… donc faudrait que je me retrouve des souliers pour pieds délicats… ».

Le travail avec les couleurs réalisé par Joe Daly est tellement réjouissant, un jeu avec trois-quatre couleurs se déploie pour rendre lumineuses les planches, embraser Rust River City et ses occupants. Une véritable fulgurance de couleurs qui donne vie aux ombres, à une atmosphère inquiétante et des personnages interlopes qui émaillent le récit. Les personnages paraissent d’une taille disproportionnée, coulés dans le même moule d’inadaptation : il est parfois difficile de faire la différence entre un adulte et un enfant. Les visages tout en rondeur sont uniques, celui de Dean est dominée par cinq proéminences: deux yeux, deux pommettes et un nez, composantes d’un visage expressif condamné à être en permanence interloqué par les situations qui se présentent à lui. Les pommettes saillantes sont comme des excroissances qui rappelleraient combien les protagonistes n’ont de cesse de se cogner. L’ambiance est suffocante et les relents homophobes et conspirationnistes ne manquent pas. Le récit convoque un narratif hyper réaliste tout en donnant l’impression d’assister à la fin d’un monde promis à une implosion prochaine.

Joe Daly n’hésite pas à nous offrir aussi quelques incursions dans le fantastique, que ce soit aux abords de l’institut Nothwoods ou dans cette scène improbable où Bergman, jeune lycéen, ami de Danny, le fils aîné de Dean, s’incruste l’air de rien dans le cours de Mme Benway dans un lycée qui n’est pas le sien. Scène n’étant pas sans nous rappeler un épisode saisissant du livre de Luc Dagonnet, Scarborough.

Bergman pourrait tout à fait incarner une sorte d’avatar adolescent de Dean, tant il semble lui-même et les autres dans leurs interactions avec lui être alignés avec ce que Goffman désignait par le «sense of one’s place». Ainsi Bergman explique : «Les adultes… tu vois… c’est comme si… enfin ils sont juste obligés d’accepter ce que je dis, tu sais… C’est comme si j’avais une sorte de pouvoir sur eux… ou peut-être que juste ils en ont rien à secouer de moi… tu sais… c’est peut-être ça mon pouvoir… quoi qu’il en soit…. en général ils laissent couler, tu vois… J’ai un peu l’impression de me laisser couler dans la vie, en fait… les adultes… juste ils acceptent ce que j’ai à dire… ils sont pas choqués ni même intéressés par moi… donc juste ils vont genre… opter pour la voie de la moindre résistance avec moi, tu vois… et voilà…. c’est comme ça que je m’y prends…. comme ça que je roule ma bosse…». Comme un lointain écho à la figure de «ce mec-là» que semble admirablement personnifier Dean aux dire du producteur de cinéma, «Ce mec-là, il n’est pas là pour prouver quoi que ce soit à personne… sauf à lui-même… il n’est pas là pour tromper qui que ce soit… il ne fait pas semblant… il n’attend rien en retour… et c’est ce qui donne à ce mec-là son aura profonde».

Rust River City est une BD qui fait le plein de rugosités, et vient nous bousculer. Vivement le tome 2 !

«Ces mains, elles servent à bâtir… mais elles peuvent servir à détruire…»

Jours scintillants

de Morgane Bellec

Editions Le diplodocus

« Soleil, je t’aime. »

Morgane Bellec aime « les jours blancs, les jours clairs et les jours chauds », elle aime les jeux de lumière, les gros plans, les arrêts sur image, les instants volés, embrasser du regard un grand paysage ou se concentrer sur de tous petits détails. Nous, on aime cette lecture en suspens, qui nous amène à nous poser, à respirer lentement et surtout à prendre le temps de contempler ce qui nous entoure. Les choses toutes simples et qu’on oublie trop souvent de regarder.

L’économie de mots nous aide à entrer dans cette lenteur. Et surtout, surtout, ses dessins au crayon de couleurs pastels nous font ralentir encore. Ici, on admire les cils d’une jeune fille, les reflets multicolores et l’ombre qui se pose délicatement sur sa joue, comme une caresse. Là, c’est à travers un voile de rideau qu’on entr’aperçoit un jardin fleuri. On sent presque la brise entrer par la fenêtre nous souffler dans le cou. En tournant la page, on se retrouve à la fin d’une journée devant une mer d’huile, le soleil nous chauffant la peau doucement. Puis nous nous retrouvons à hauteur d’insecte, à recevoir « les rayons de soleil tamisés par les feuilles ». Et l’exploration se poursuit, toujours avec autant de sensibilité et délicatesse, laissant apparaître cette jeune fille par transparence à travers des draps qui sèchent et volettent, jeu d’ombres et de silhouettes.

Un poème fait de mots et dessins pour le plaisir des petits et des grands.

« Cette douce chaleur sur ma peau. »

- All

- Gallery Filter

Nom d'un animal

d’Antoine Mouton

Editions La Contre Allée

«Les conversations rebondissaient d’une personne à l’autre. Sur le dos de l’animal que nous formions. Peut-être un âne. L’animal de l’enfance».

Antoine Mouton revient ici avec un cinquième titre publié aux éditions La Contre Allée. Ce texte est composé d’une forme hybride qui emprunte tout à la fois au récit, à la poésie et au témoignage. L’auteur a commencé à écrire ce texte lorsqu’il s’est éloigné d’un emploi salarié de libraire. Il y traite de ce que le travail charrie comme représentations, images, réalités, expressions toutes faites («Et voilà le travail»), mais la proposition excède la seule réflexion autour du travail, on y croise aussi son père, et des considérations établies à partir des présences-absences, des rencontres et d’un dialogue avec soi, par-dessus soi. A ce propos, Bérénice Bichat, dans un des derniers bookclub (émission radiophonique), tenait le propos suivant, «quand on s’adresse à soi-même, on le fait en vers libres», on est donc pas étonné que ce soit la forme prédominante de ce livre.

Le texte résiste à toute entreprise de catégorisation et c’est certainement très en phase avec ce que l’auteur annonce d’emblée «je chéris les espaces où je suis sans fonction». C’est que l’auteur nous parle, comme à partir d’un ancrage impossible (« Si on me demande d’où je viens, je suis embêté car je ne suis pas né ailleurs ni très loin, et pourtant je n’y suis pas resté ») de plusieurs endroits à la fois («il y a des endroits où je suis partout»), de plusieurs lieux («j’ai vu le monde de plusieurs intérieurs, de mille hublots. J’ai toujours tout recommencé repris souffle et socle touché terres »). Il le fait à partir de son monde à lui, en cultivant une distance, « entre le monde et moi, de l’air, de l’eau, du langage» et à partir de plusieurs personnes (procédé rendu possible par l’insert de témoignages qui émaillent le récit). A partir de son enfance aussi (« quand on me demande d’où je viens, je réponds : d’enfance »).

Le travail s’avère être vite insaisissable («le travail m’est tombé des mains, où avais-je la tête?» ; «Comme si le seul véritable travail avait été d’enfouir et perdre trace »), mais qu’importe, Antoine Mouton n’aime rien tant qu’entrer dans les mots, s’engager à travers eux (« langage m’engage, me dis-je »). Un tritureur des mots, «je voudrais dire chaque jour le même mot, et observer l’infime mouvement qui le broie, le déplace, le condamne ou le sacre. Lancer ce mot à travers un récit, pour voir ce qui lui arrive d’inattendu. Comme il se plie, résiste, se modifie. Comme il tombe en désuétude. L’accompagner. Changer avec lui ».

Explorer, « au fond du temps » leurs contours, leurs fissures, leurs accords, leurs écarts, leurs égarements, leurs débordements, leurs désuétudes, leurs «au-delà». C’est ainsi qu’en retournant le travail comme une pierre, il retrouve trace de son père («si j’avais soulevé le mot travail, j’aurais trouvé mon père. Mon père vivait sous le travail. Quand il rentrait à la maison, on ne le voyait pas. On voyait que le travail»).

Antoine Mouton semble plus de celleux qui entretiennent une distance amusée avec cette affaire de travail (« Ce que je préfère dans le travail, c’est d’en chercher un qui m’irait. Pourvu que ça ne m’arrive jamais. En fait je cherche un travail, mais ce n’est pas vrai »). On ne se l’imagine pas se faire des shoots aux phéromones du travail, et pendant son auscultation du mot travail, il s’allonge dedans, «question de patience et d’attention».

Il positionne ici et là des bribes de questionnements, sans cesse à recommencer, ouverts sur la reprise : « Quand tu poses une question à une question, ça s’ouvre ». Tel un funambule, il aime « rester en suspens au-dessus des surfaces », histoire de se jouer des cases. Débusquer les pièges : «grand égarement, la langue. On attend l’inouï. Mais le quiproquo a pris sa place».

Loin d’une leçon de chose qui ferait un détour par le tripalium, Antoine Mouton s’attache à faire dégorger le mot, rendre compte de ce que le travail fait faire, fait dire ou fait taire. A l’instar de ses amis «burn-outés» : «Le mot burn-out a privé mes amis de leur histoire. Ils disaient : j’ai fait un burn-out, et rien de plus. Ils n’entraient pas dans les détails. (…) J’ai l’impression que les gens qui se servent de ce mot sont en réalités employés par lui pour en faire la promotion. Qu’ils se mettent au service d’un phénomène, sans plus pouvoir atteindre ni nommer l’endroit en eux que le désastre est venu toucher.»

Le texte est également émaillé de réflexions sur le temps, «On n’est pas sûr de percevoir le temps dans l’ordre. On suit des lignes karstiques, brisées » ; le temps qui passe, qui court, qui saute, qui creuse, qui comble, il faudrait « se détacher du temps, entrer dans la durée. Flotter par-dessus la vie ». Le temps qu’on ne rattrapera pas : « quand j’ai compris mon père, c’était trop tard. (…) Je ne prendrai jamais mon père dans mes bras ».

Et cette réflexion qui affleure autour de la transmission du nom de famille, de la filiation, ce nom irréductible aux histoires de Panurge, d’Abraham, d’Ulysse. « Pas facile d’être un mouton particulier. Pas facile non plus d’être parmi les humains et pas seulement à part ou à côté ». Antoine Mouton prête attention aux noms qu’il donne, mais aussi au nom qu’il n’a pas choisi, qu’on lui a donné, à la naissance, qui lui a été transmis «Je porte le nom d’un animal, mais c’est d’abord celui de mon père » et qu’il transporte avec lui : «Je porte un nom. Je le trimballe à travers la vie ».

Quelques mots pourraient permettre d’esquisser l’entreprise à laquelle se livre, l’air de rien, Antoine Mouton : à partir du nom qui lui est propre et du mot travail, dessiner en poésie des figures communes, parler des gens, de ce qui ne va pas, nous faire réagir, nous faire sourire. Faire des liens, en toute singularité. Nous percuter comme la météorite avec Ann Hodges. Les idées sautent comme un mouton, et on rebondit avec. Ce texte est particulièrement réussi !

«Par l’écriture

je voudrais me débarrasser de la honte

pour me charger de la douleur.

Rétablir les circulations d’une peine à l’autre

-qu’une tristesse vienne en éclairer mille autres.

Et qu’aucune ne s’impose contre celle des autres.

Qu’aucune blessure ne cherche à se hisser sur la pointe des pieds,

comme un ministre trop petit».

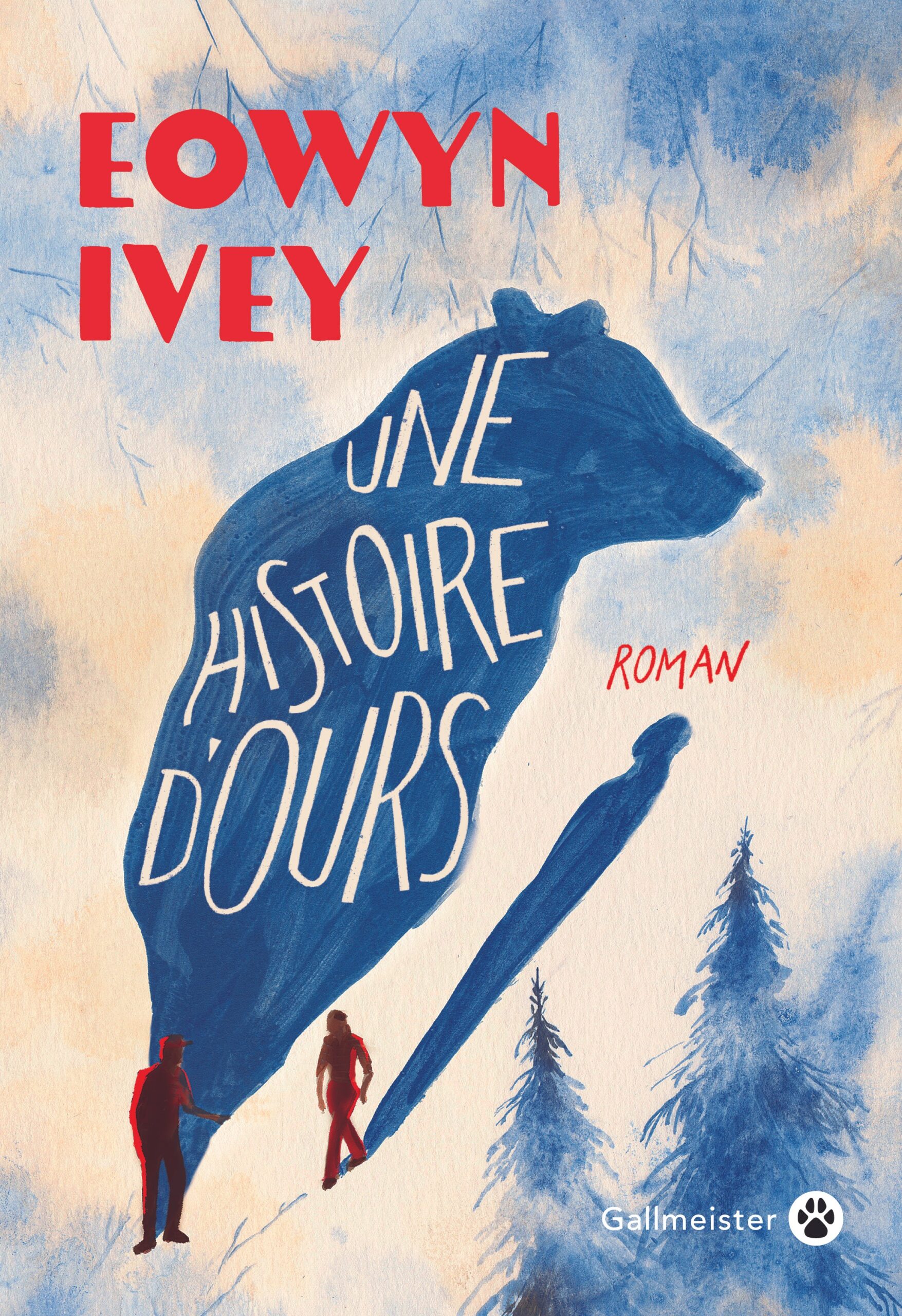

Une histoire d'ours

d’Eowyn Ivey

traduit de l’américain par Jacques Mailhos

Editions Gallmeister

« La cabane derrière elle était désormais chaude et domestiquée, et devant elle c’était la forêt froide et sans fin, la nuit durant laquelle Arthur avait disparu. »

Une histoire d’ours est une histoire d’ours mais surtout d’humains. Il y a Birdie, jeune femme un peu fantasque qui vit en Alaska avec sa fille Emaleen. Sa vie de serveuse ne l’épanouit pas vraiment. Elle ne se sent pas à sa place et rêve de nature, d’évasion, de changement. Emaleen, 6 ans, vit dans les histoires qu’elle invente avec Thimblina, petit être vivant caché dans un dé à coudre qu’elle porte toujours avec elle (« elle ne savait pas exactement à quoi Thimblina ressemblait. Peut-être à une libellule, mais sans les gros yeux effrayants et les pattes épineuses, ou peut-être à une fée avec des ailes de papillon et sur le front, de longues antennes très fines »). Il y a aussi Della, la patronne de la Wolverine Lodge qui emploie Birdie, qui joue un peu la confidente, un peu la grande sœur. Syd, un brin philosophe. Et puis Arthur, cet homme taciturne, mystérieux, qui passe de temps en temps mais vit surtout dans la montagne. Arthur a quelque chose de particulier qui attire Birdie, il n’est pas comme les autres clients qui prennent bière sur bière ; lui boit de la tisane, a une présence spéciale, animale. L’attraction opère entre eux et Birdie décide de partir avec sa fille vivre avec lui au milieu de la forêt. Mais qui est vraiment cet homme qui connaît le nom de toutes les plantes en latin, semble marcher sans jamais se fatiguer, ne vit que dans le présent ? « Chaque chose, chaque temps, tout ça, c’est maintenant » ; « je dis que tous les temps, tous les possibles, sont maintenant. »

Il paraît aussi qu’un ours rode dans cette forêt et qu’il faut s’en méfier.

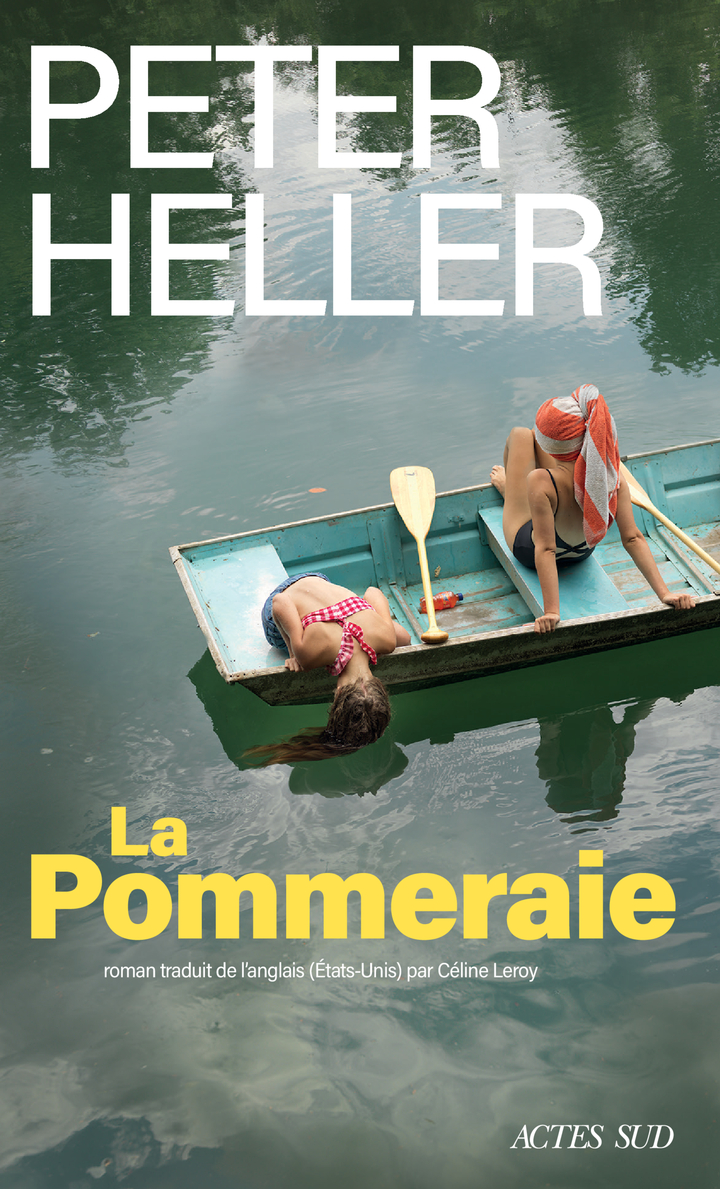

À la lecture, on pense à La Pommeraie, lu dernièrement, pour le rapport fusionnel entre une mère et sa fille, isolées de tout, en harmonie avec la nature, et pour la fraîcheur de pensée de l’enfant, si proche d’Emaleen.

On pense forcément aussi aux Mangeurs de nuit de Marie Charrel, à cette femme griffée par un ours blanc et celles qui se camouflaient sous des peaux d’ours. Il y a cette même tension entre attirance et crainte de l’animal, ce même rapport à la nature, ce même besoin tout à la fois de lien et de solitude.

Un roman qui vous prend et vous emporte à des milliers de kilomètres, au cœur d’une nature sauvage et magnifique.

« Que se passerait-il s’il n’y avait plus rien de sauvage ni d’effrayant dans les bois ? Ça ne serait peut-être pas si chouette de se tenir à la lisière des arbres. »

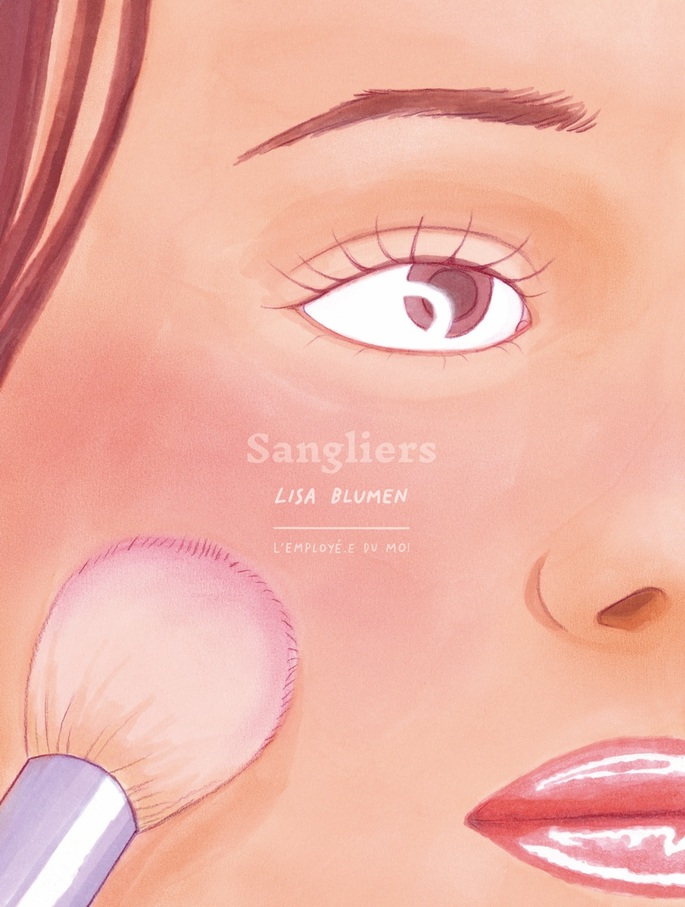

Sangliers

de Lisa Blumen

Editions L’employé.e du moi

«Mais c’est la vraie vie, internet aussi !

T’as beau faire des vidéos de qualité et être intègre,

si t’as que 1000 abonné.e.s, ça payera pas le loyer»

On avait aimé l’univers de science-fiction qui ressortait de sa précédente BD, Astra Nova, avec déjà un travail de couleurs formidable, c’est peu dire qu’on attendait la nouvelle BD de Lisa Blumen. Ici, on est dans tout autre chose, pas très loin des dérives que dépeignait Delphine De Vigan dans Les enfants sont rois. Là aussi, il est question de unboxing, mais pas seulement. L’autrice nous fait toucher du doigt le quotidien d’une influenceuse, Nina, par ailleurs, MUA (make up artist), comprendre, maquilleuse professionnelle. Quotidien codifié par l’image et l’apparence.

Nina est très suivie sur sa chaine ‘ninamakeup’, elle doit en permanence proposer des contenus (filmer sa morning routine), faire des tutos, répondre aux sollicitations de ses sponsors de l’industrie cosmétique, quand ce n’est pas à celles, insistantes, de son agent qui est du genre à lui mettre la pression (« Atterris, bordel ! Si tu veux rester dans le milieu, faut que tu prennes tes responsabilités et que tu bosses même si t’as pas envie ! »).

Elle est aussi suivie par un homme à capuche qui semble zoner devant chez elle. Un stalker et Nina a beau essayer de se persuader qu’il ne lui veut rien de mal («Il est juste… passif. Il ne veut pas interagir avec moi, il ne cherche pas à me parler, ni à me toucher, il veut juste regarder»), la récurrence de sa présence finit par l’insécuriser et devenir malsaine. Mais cette présence qui ne se cache pas, n’est pas sans lui rappeler les autres personnes qui la scrutent et qu’elle ne connait pas : « C’est un peu comme ceux qui regardent mes vidéos, sans jamais commenter ni s’abonner. Ce sont juste des présences invisibles et muettes qui me scrutent. On dirait des fantômes ». Certaines présences ont beau être virtuelles, le jour où Nina se réveille avec plus aucun contenu sur ses comptes, plus aucune follower, c’est la catastrophe.

Nina est aussi confrontée à des dilemmes moraux : on l’incite à faire de la publicité pour un mascara, produit qu’elle ne valide pas du tout («je ne sais pas si t’as lu la composition, mais c’est une usine pétrochimique, le truc !») et pourtant, contractuellement, elle se doit d’en parler favorablement. Nina doit donc se dépatouiller avec tout ça, et c’est aussi ce qui force l’admiration du personnage.

De tout cela nait une profonde solitude, qu’elle rompt tout juste lorsqu’elle voit Uma, l’ingée son, qu’elle a rencontrée sur un tournage et avec laquelle une complicité nait.

Cette BD dépeint avec force un sujet quelque peu délaissé par la fiction, celui de la marchandisation de la beauté féminine combinée à la violence de l’exposition médiatique. Le récit est également émaillé de scènes où on la voit de plus en plus exposée à des micro-agressions et à des formes de sexisme ordinaire.

Lisa Blumen manie avec brio, aux feutres à alcool, le pantone rose, en jouant sur les continuum de cette couleur.

Et le sanglier me direz-vous ? Sa présence dans le titre, mais aussi, l’air de rien, sur un tableau suspendu dans la boutique où elle va faire réparer sa caméra, ou encore en fin de BD vient brouiller les pistes. Le sanglier sème le trouble, vient enlever un peu de rose à l’histoire. A la fois hallucination et chimère, il incarne cette présence menaçante, beaucoup moins évanescente que le spectre de tous ces regards insaisissables (à commencer par le fils d’Uma) qui décortiquent et commentent les posts quotidiens de Nina Makeup. Nina ne serait-elle pas celle qui en vient à être traquée comme l’est le sanglier ?

Une BD qui vise juste et qui gagne à être mise dans beaucoup de mains.

« On te demande juste d’être jolie et divertissante. »

- All

- Gallery Filter

Toutes les époques sont dégueulasses

de Laure Murat

Editions Verdier

«Doit-on réécrire nos livres pour ne pas offenser les sensibilités ? »

Pas facile d’écrire sur ce petit livre alors qu’il bénéficie déjà d’excellentes critiques. Il y avait comme une urgence à m’en saisir et c’est tant mieux que cela ait agi comme tel.

Rappelons que Laure Murat est professeure à l’UCLA, pour dire que de sa place elle entrevoit bien de quoi il en retourne de ce qui fait office de «guerres culturelles» ou du « politiquement correct »

Très vite le ton didactique est donné : l’autrice nous invite à une éclairante et salutaire distinction entre ce qui relève de la réécriture, « pour réinventer à partir d’un texte existant, une forme et une vision nouvelle » – elle aime à citer en la matière Sacrées sorcières de Pénélope Bagieu et le livre à paraître en français de Percivall Everett, James ; et ce qui relève de la récriture, «pour désigner tout ce qui a trait au remaniement d’un texte à une fin de mise aux normes sans intention esthétique ».

«La récriture n’est pas une fausse bonne idée. C’est une vraie mauvaise idée, qui ouvre la voie à tous les abus. Car jusqu’où remonter dans le temps et sur quels textes intervenir ? Pour corriger quoi ? »

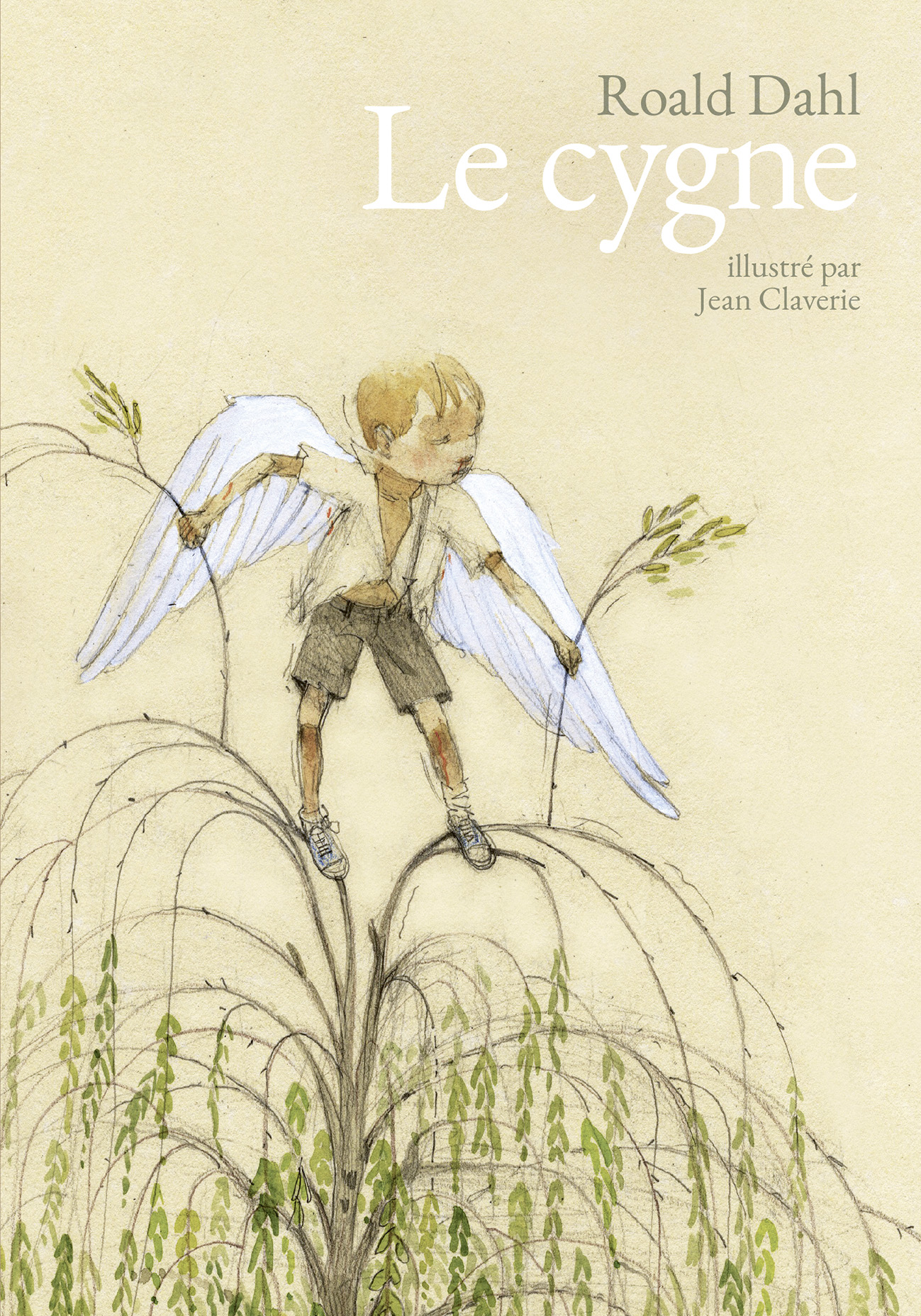

On comprend mieux là où les récritures se perdent quand on suit les exemples que convoquent Laure Murat : Agatha Christie, Roal Dahl, James Bond. Ces récritures, ou « nettoyages approximatifs » paraissent plus relever de la cosmétique (d’une « demi-mesure »), en changeant le titre ici, euphémisant un terme là, alors que toute l’économie du texte, l’intrigue dans son entièreté continue à faire le lit de stéréotypes sexistes, racistes ou antisémites, c’est selon. D’autant que certaines indignations restent sélectives : on ne trouve guère de pourfendeurs de Game of thrones alors qu’on n’est pas loin d’assister à un viol et un inceste par épisode.

Finalement, ces entreprises de récriture, d’ « arasement » seraient plus conduites pour se conformer à des canons marketting, faire en sorte que l’œuvre puisse continuer à « correspondre aux attentes des nouvelles générations ». Ce faisant, ces aggiornamentos opportunistes permettraient surtout de préserver la « valeur lucrative » des œuvres concernées. Sans compter qu’il s’agit aussi d’une attaque en règle de la littérature, dans la mesure où «seul l’auteur devrait être en droit de modifier son texte».

L’autrice revient aussi tout à fait à propos sur la controverse qu’il y avait eu sur le recours aux sensitivity readers. Elle indique en quoi Kevin Lambert avait eu, s’agissant de la littérature contemporaine, complètement raison d’en revendiquer le recours.

Laure Murat rappelle tout l’intérêt du travail de contextualisation (via les préfaces, postfaces et autres notes de bas de page) : « la préface est le dispositif idéal pour mettre de l’intellect à la place de l’affect qui brouille les meilleurs esprits, et fournir des outils capables de transformer la souffrance et le ressentiment des gens ciblés en objet de réflexion ».

Laure Murat, par la force des exemples convoqués, la rigueur de son argumentation, réussit parfaitement à remettre un certain nombre de choses à leur place, ou les pendules à l’heure, c’est selon, et sans pour autant «penser contre son camp».

«Que faire avec ces œuvres populaires mais qui ne répondent plus à nos critères et diffusent des stéréotypes dont il est plus que jamais nécessaire de se débarrasser ? »

J'étais dans la foule

de Laura Tirandaz

Editions Héros-Limite

poésie

«Tous les arrondis des visages

Il ne reste que des présences

trouées de lumières

Inscrire le destin de chacun

de chacune

sur ses traits».

Faire de la ville une expérience, une innocence : s’anonymiser dans la foule, traverser les espaces, scruter l’infinité des visages («une femme visage ouvert», «visage de prophète», «visage à court-circuit», «visage serrure»). Au croisement de l’urbanité : les corps passent, l’époque aussi : « sur les quais, dans les rues éclaboussées, lumière urine, Une existence comme une pièce à décorer ».

Laura Tirandaz explore ce paysage minéral, ce « décor mélancolique », écoute (le «bruit des pas trop harmonieux pour ne pas être une menace », « le bruit de ma pluie », les « voix étouffées dans le nid de la gorge »), regarde, regarde encore et rend compte de ses observations urbaines «la ville dessine de nouveaux traits, quelques millimètres de drame intime». Des observations qui se font au niveau du sol, des pieds (« un vêtement à terre », « on s’est mis à ramper » ; « la peur roule jusqu’à son pied ») comme pour mieux appréhender les dénuements des lieux, des êtres («le café froid auquel il se résigne, un fond de nuit, Quelqu’un à qui on a enlevé la peau et les verbes »).

Elle nous offre une traversée poétique, d’un déplacement à l’autre. Jeu de rapprochement : «Nous nous sommes croisés qui avait avalé quoi ? Qui envahissait le rêve de l’autre ? Nous avions la même insomnie, la même honte ».

Et si c’était dans ces interstices d’urbanité que l’autrice reconfigurait son propre paysage, «à espérer que les lignes se séparent pour un plus bel espace».Tout en se méfiant des béances et de leur attirance ambivalente (« le goût des portes qui feraient mal»), et de se rappeler de la nécessité de s’agripper pour ne pas tomber (« si tu pouvais me coudre une main »)

La nuit, toujours à portée de paupière, n’en finit pas de s’étirer, favorable aux «lianes du sommeil» et au travail des souvenirs.

Une poésie qui se fait l’écho de réflexions qui se situent dans les bruissements et l’expérience de la solitude, comme pour mieux questionner l’identité et de quoi se compose le collectif. Une poésie qui participe, avec son jeu de contrastes, à faire de cette expérience subjective, propre à l’autrice, une expérience sensible où le lecteur peut se reconnaître et aimer se perdre à la fois.

«S’organiser pour laisser

aux matins blancs

un dernier message

une douceur d’ortie

le temps d’apparaître»

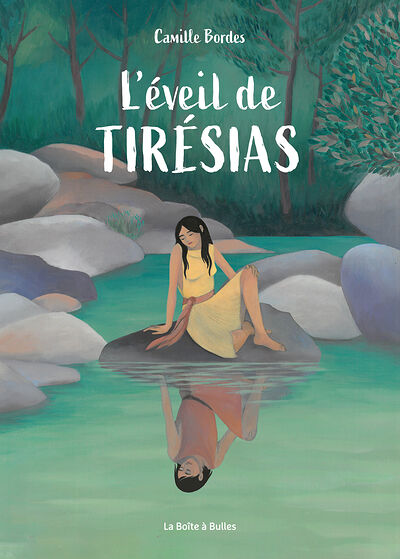

L'éveil de Tirésias

de Camille Bordes

Editions La Boite à Bulles

« Dis donc, depuis quand être une femme serait une punition ? »

Camille Bordes s’était penchée sur l’histoire de Tirésias lors de ses recherches en histoire des arts sur les représentations symboliques des serpents dans l’antiquité. Ecrire et illustrer une BD sur cette histoire mythologique lui permet également de traiter de la question de genres qui l’intéresse particulièrement.

Tirésias, c’est ce célèbre devin aveugle de Thèbes. Mais qui connaît ses métamorphoses ? Camille Bordes choisit de développer cette partie de sa vie, autrement dit du moment où il voit Athéna nue et se voit transformé en femme jusqu’à sa rencontre avec Zeus et Héra où il deviendra aveugle et devin. Entre temps, il (ou plutôt elle) doit s’habituer à son nouveau corps. Pour cela, elle est accompagnée de sa mère Chariclo, avec laquelle elle s’exerce à un jeu de poste botanique, et d’un groupe de jeunes femmes. Elle découvre ensuite cette force de vie interne par le biais des règles, du plaisir sexuel avec Hermès et de la maternité. Mais lorsque certains évoquent deux apparences et identités successives, Tirésias insiste sur le fait qu’il n’en est rien, elle est bien toujours la même. «Et crois-moi, enfermer hommes et femmes dans des rôles étriqués est une erreur. Je pense qu’il existe justement une infinité de façon d’être. Et pas seulement deux ! »

Au bout de sept années elle redevient homme et Zeus et Héra en profitent pour le questionner sur le plaisir masculin et féminin. Sa réponse offusque Héra qui le prive de la vue. La suite étant davantage connue, Camille Bordes préfère s’arrêter là. Ainsi, elle se concentre sur ces quelques années de transformation et d’initiation au monde féminin.

Pour servir cette histoire, elle peint les illustrations à la peinture à l’huile dans un jeu de couleurs pastelles amenant des ambiances parfois oniriques, parfois très réalistes (on en ressentirait presque la chaleur du soleil). Et c’est dans ces alternances que les couleurs opèrent au plus juste. On prend d’ailleurs toute la mesure de ce travail des couleurs lors des pleines pages qui jalonnent le récit.

L’ensemble est doux et délicat. Même les serpents ne sont pas très menaçants, au contraire, l’un d’entre eux (jaune tacheté de rouge) vient régulièrement converser avec Tirésias.

Le récit invite à faire des liens avec d’autres histoires de déesses et de dieux, c’est comme un défilé de divinités qui se présentent à nous, avec pour certains passages de vrais approfondissements proposés (cf. Caenis qui devient Caené). En refermant ce livre, histoire de poursuivre cette incursion dans la mythologie grecque et Tirésias, on a envie de reprendre certaines lectures : celle de Jean-Pierre Vernant, comme L‘univers, les dieux, les hommes, le recueil de Kae Tempest, Etreins toi, ou encore la BD de Séverine Vidal et Marion Cluzel Le seul endroit.

Camille Bordes parvient à travers ce récit initiatique à aborder, de façon renouvelée, la question de la fluidité des genres et des personnes transgenres et sans que cela ne se pose, avec gravité, en terme de problématique. Une première BD particulièrement réussie.

« J’ai été métamorphosé par une déesse. J’ai été femme, mère, amant d’un dieu et, pour couronner le tout, me voici désormais aveugle ! »

- All

- Gallery Item

Quand viendra l'aube

de Dominique Fortier

Editions Grasset

«Ces jours-ci, le plus souvent, je suis heureuse par éclairs. Ils durent parfois quelques minutes et parfois des jours. Le reste du temps, je suis inquiète, soucieuse, impatiente, souvent tout cela à la fois. Je ne suis pas sûre de croire au bonheur comme à un état habitable à long terme.»

Tout d’abord, la couverture du livre interpelle… On y voit un oiseau, des surfaces à l’aquarelle dans différentes teintes de bleu, quelques lignes. A mieux y regarder, on peut voir un deuxième oiseau et peut-être que certains traits sont des gouttes de pluie qui tomberaient de nuages. Et puis c’est un petit format d’une centaine de pages… Un petit livre d’art ? Un livre jeunesse (ou plutôt de ces albums qui peuvent être lus à partir de l’enfance mais conviennent tout aussi bien à des adultes) ? Je dirais qu’il s’agit d’une forme d’art, celle d’agencer les mots et de faire apparaître des mondes, il n’est pas pour la jeunesse mais parle de la jeunesse de l’autrice et de celle de son père, et même s’il n’est pas à proprement parler un livre de poésie, celle-ci est partout, à chaque page.

Dominique Fortier nous parle d’elle, de son père qui vient de mourir, des paysages qu’elle aime parcourir, des auteur.ice.s qui la touchent (Leonard Cohen, Emily Dickinson, Rebecca Solnit, Sartre, Camus, Orwell, Ronsard, Bobin et bien d’autres). Une succession de très courts textes, des pensées posées sur le papier, provenant du « bout de fil de l’écheveau où s’emmêlent cet été rêveries, regrets et souvenirs », « ces souvenirs que j’égrène une goutte à la fois ». Il est question de nostalgie et de manque, et de bleu car « le bleu est la couleur du manque et de l’ailleurs, de ce qui se dérobe. C’est la couleur de la nostalgie. »

Au fil des pages, le bleu et toutes ses variantes viennent se diluer dans le ciel (« d’un bleu très pur, d’une beauté absurde, allant de l’azur jusqu’au céruléen »), l’eau (gouttes, pluie, océan, flaque, fleuve,rivière), la lumière (« clarté bleutée »), jusque dans les textes de Rebecca Solnit que l’autrice convoque dans un large extrait.

Ne vous reste donc plus qu’à ouvrir ce récit tout en retenue. Et surtout prenez votre temps de le lire. Vous pouvez d’autant plus vous le permettre qu’il est relativement court. Alors, prenez le temps de laisser imprimer chaque mot sur votre rétine. Laissez-les se transformer en images, en idées, en temps suspendu. Ils viendront à n’en pas douter résonner avec vos pensées et peut-être même certains de vos souvenirs.

« Je me réveille à l’aube avec cette scène au bord des lèvres, au bord des cils, au bout des doigts, en tous cas il faut me dépêcher de la raconter »

La magie du burn-out

de Lisette Lombé

Editions Le Castor Astral

«Habille ton regard de la lumière des poétesses. (…) Vois comme le ciel t’appartient. Sens comme ton cœur bondit dans ta poitrine et ne demande qu’à être respecté».

10 ans après, s’adresser à des semblables sous forme de lettres, aux burnies («camarades de fatigue») et parler de son expérience du burn-out, tel est le programme de Lisette Lombé. L’adresse est soignée, il faut dire qu’elle a été travailleuse sociale et est reconnue désormais comme poète. Des lettres avec tout plein de post-scriptum pour dire sa trajectoire d’entrée et de sortie du burn-out, par où elle en est passée pour dépasser les «bornes poussières» et se rendre sur l’autre rive, tout en convenant que «la rémission n’est pas synonyme de guérison». Le tout avec une grande honnêteté, avec aussi cette conscience aiguë du «privilège que j’ai de pouvoir transformer mes émotions en objets artistiques» ; «ma capacité à capturer ma colère et à la transformer en textes porteurs d’espoir».

Revenir sur ce «voyage souterrain», sur comment elle a pu longtemps passer à côté des signes avant-coureurs («inaccessible aux sirènes de mon éreintement» (…) «je carbure aux trompe-l’oeil», «j’étais tellement diminuée que j’ai laissé cette remarque de ma responsable s’insinuer en moi comme un poison et attaquer mon estime»), jusqu’à la paralysie et cette prise de conscience tardive : «Vital que je cesse de mensonger, de m’irrespecter, de m’épouvantailler en vain! Je veux redevenir moi! Je ne veux pas crever en derviche mécanique, clouée à une danse de fourmis ! Je veux redevenir moi !». L’autrice renseigne tout en précision ce qu’il en a été de «l’entrebâillement des impossibles», comme une façon de cartographier les fragilisations et moments de fatigue, les différentes dimensions du burn-out («la vase communicante s’épanche à toutes les cachettes de mon existence»), comme pour mieux être «capable de reconnaître les symptômes avant de replonger dans le rouge».

Ce qui compte, selon Lisette Lombé, ce n’est pas tant la déflagration mais ce qu’on en fait. Comme un écho au livre paru aux éditions Eres, Réussir son burn-out (sous la direction de Corinne Le Bars). «La magie du burn-out est de nous pousser dans nos retranchements (…) de nous jeter dans des buissons de ronces dont les épines nous égratignent comme autant de piqûres de rappel de nos aspirations profondes».

Elle incite «les bonnes personnes qui ont tendance à oublier qu’elles sont de belles personnes» à s’essayer à une série d’exercices qui pourraient s’apparenter à du développement personnel sans se ranger parfaitement sous cette étiquette, via des questionnaires, des exercices d’écriture ou de créativité, via de «l’auto-louange»… Et surtout, elle rappelle l’importance qu’a constitué le recours au collectif, à sa «tribu organique» (Lisette Lombé a créé le collectif L-SLAM) dans sa guérison : «qu’elle est douce cette communion de fragilités apprivoisées». Lisette Lombé remet donc au centre l’importance de ce que Hartmut Rosa qualifie d’ «oasis social de résonance» : «C’est cette capacité à faire corps collectif qui sauvera nos propres carcasses, j’en suis convaincue». En outre, elle n’oublie pas, dans un exercice facétieux auquel elle se livre à la fin, et intitulé, «carte d’identité poétique», de rappeler ces multiples naissances, et ce jour où elle est devenue slameuse.

15 missives comme autant de tentatives de comprendre ce que le burn-out signifie pour soi et pour les autres, comme 15 heureuses tentatives pour, comme diraient Viviane Châtel et Marc-Henri Soulet «faire face et s’en sortir». Un livre tout à fait utile.

«On pourrait dire qu’il y a un avant avant burn-out et un après après burn-out».

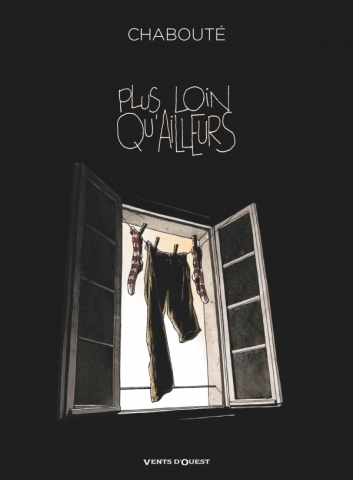

Plus loin qu'ailleurs

de Chabouté

EditionsVents d’Ouest

BD

«J’ai rêvé de partir, j’ai été contraint de rester… alors je suis parti en restant».

Alexandre Bouillot travaille la nuit, il est gardien dans un parking. Il a depuis de trop nombreuses années une «vie de hibou», «je ne fais que passer à côté de tout». Les grands espaces, les sensations fortes, il les vit par procuration, en lisant Indian Creek de Pete From ou Construire un feu de Jack London. Il est décidé à partir faire un trek en Alaska. Mais rien ne se passe comme prévu, le voyagiste avec qui il devait partir a fait faillite, le vol est annulé. Il se demande alors ce qu’il pourrait bien faire.

Son corps parle pour lui, une belle entorse va l’immobiliser 6 semaines. C’est alors qu’il décide de voyager au pied de son chez lui. Pour ce faire, il loue une chambre, en face d’où il habite. Et il s’emploie à remplir un carnet de voyage. Et à partir de ce lieu, il prospecte, observe inlassablement. C’est que le dépaysement peut aussi opérer tout près de là où l’on habite.

Ses béquilles l’obligent à faire attention où il marche. Le contraignent à prendre son temps. Ou comment faire de nécessité vertu. Il recueille ce qu’il trouve, les objets délaissés, les restes d’un passage, les emballages abandonnés, les listes de courses perdues, «des petits bouts de vie». Il rassemble des éléments hétéroclites dans son carnet de voyage. De cette collection-transformation nait une réflexion qui le saisit au vif, l’exhorte à «reconsidérer le négligeable». On fait le rapprochement ici avec le livre de François Dagognet Des détritus, des déchets, de l’abject. Une philosophie écologique (éd. Corti) ou encore au très beau livre de Gaëlle Obiegly, Sans valeur (éd. Bayard).

Se dessine alors le nouveau programme de notre protagoniste : «réapprendre à regarder. Vois à nouveau tout ce que le routinier et le familier ont largement filtré, mis de côté, élagué».

C’est à partir de ces micro-observations que les premières couleurs de la BD affleurent, les fruits, les étals, les panneaux signalétiques, le ciel, les vêtements. A partir de ce moment-là qu’en plus de leur donner vie dans son carnet, le contemplateur apporte à coup de craies de menues transformations à la ville, à l’instar du street art, conférant ici ou là une forme de poétique aux messages urbains.

C’est qu’il s’en passe des choses au pied de chez soi, aux «quatre coins de sa rue». Et des choses qui passent inaperçues pour beaucoup pour peu qu’on soit happé par son téléphone, par son quotidien. Alexandre s’assoit sur un banc qu’il partage avec un SDF, lequel en tant qu’ancien botaniste en sait un rayon sur les plantes sauvages des villes, mais aussi, sur la vie de notre contemplatif. Alexandre comprend ainsi qu’avant de devenir observateur il a été observé.

Des dessins en noir et blanc comme aime s’y consacrer Chabouté, avec ici une forme de mélancolie, de sensibilité tout entière saisie dans la fragilité de l’instant présent. Ravissant.

«Se nourrir délicatement de chaque situation, de chaque événement, guetter chaque détail, cueillir des yeux chaque instant. Apprivoiser le temps, le freiner, l’arrêter, valser avec le futile et l’insignifiant».

- All

- Gallery Item

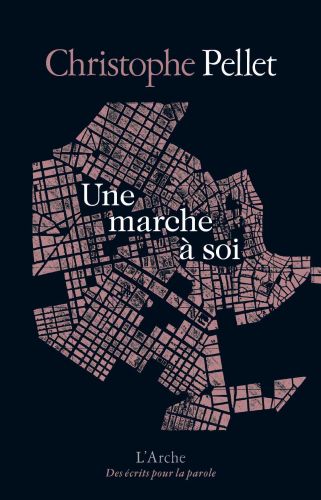

Une marche à soi

de Christophe Pellet

Editions L’Arche

«De nulle part et de partout,

à la recherche d’un nouveau lieu,

d’une nouvelle vie».

Christophe Pellet a fait la Fémis et est réalisateur. Cela se voit nettement à travers sa manière d’écrire où se détache des voix et des images situées, avec une mise en porosité sans cesse renouvelée entre réalité et virtuel.

Le récit trace, en vers libres, une reprise en main de soi à travers la marche. «Une marche, simplement. Antalgique, marginale et improductive». Avec la ville comme traversée, comme décor, comme contact («la ville, mon corps, enlacés dans le même mouvement»), comme lieu où se perdre. Une ville multiple et générique faite d’un peu d’Athènes, d’un peu de Rome, Paris et Berlin.

C’est qu’il en faut des détachements pour s’extirper de ses assignations, se déprendre de ses enfermements. Exit le boulot, exit l’être-aimé-emmuré, exit «le monde écran». Puis se reprendre, se recentrer, retrouver son rythme, se ré-appartenir, ré-apprendre à voir («Le regard n’est pas arrêté, tes yeux t’appartiennent à nouveau, ils ne sont plus captifs, ta marche les guide. Elle suggère tes impressions»), ré-écouter sa voix, se reconnecter à soi, à son propre flux, à son enfance, se reconstituer un paysage. Ne plus s’oublier. Se remettre en état de marche : «ma tête se désemplit, ma marche me désencombre. Mes pas sont ceux, premiers, du nouveau-né».

Christophe Pellet propose une variation autour de l’être aimé, du courlis cendré, de la ville et de l’estuaire un jeu de combinaisons qui nous fait penser irrésistiblement à Eva, Piotr et Tom que Perrine Le Querrec, fait évoluer au sein d’univers parallèles (in Les pistes, éd. Art et Fiction).

Et puisque «notre chambre à nous, du côté de la Silicon Valley, on nous l’a dérobée : la chambre à soi, elle n’existe pas», c’est à travers le mouvement de la marche («une marche à soi, c’est encore possible ») que des prises de conscience agissent : «Et je prends conscience, voilà ce qu’a été ma vie : prisonnière d’un sous-sol obscur traversé d’un mouvement constant et imposé (…) Ne jamais faire un pas de côté. Longtemps j’ai fait du surplace dans le néant». Ces incursions, remises en perspective, ne sont pas sans nous faire penser au roman Palais de verre de Mariette Navarro (éd. Quidam). L’auteur entretient à dessein le trouble, se moque d’une vision trop unidimensionnelle : qui de la narratrice ou du courlis cendré sauve qui ? Qui de la narratrice ou de l’être aimé a possédé l’Autre ?

Et à la fin du texte, l’être-aimé-quitté s’incruste dans la fiction, comme une façon de nous rappeler combien la transformation reste fragile, combien l’empouvoirement peut rapidement s’atrophier. Un antidote à une croyance par trop magique en la force de l’écriture («l’écriture ne peut rien») sous couvert de revirement.

Un texte qui fait habilement jouer ensemble les différents points de fuite de la narratrice. A lire et pas forcément en marchant.

«Ô cruelle douceur des temps, sur la ville et l’estuaire il descend. Sur l’être aimé, sur le courlis cendré, il descend».

Le consultant

de David Naïm

Editions Goutte d’Or

A paraître le 14 mai 2025

«Simon souffrait incontestablement d’un cancer de discernement stade 4»

Simon Maïmonide est consultant et ça se sait. Il adore prêter attention à sa présentation de soi lorsqu’il rencontre des collègues de sa femme prof. Il adore impressionner, même si souvent il n’impressionne que lui-même. Pour beaucoup de ses collègues, il passe même pour cruel. Qu’importe, il s’emploie à progresser dans la hiérarchie d’un cabinet de conseil international. Sa course n’est pas même ralentie par le burn-out qu’il fait peu de temps après son intégration dans sa firme, ni par les quelques couleuvres qu’il se doit d’ingérer (à l’instar du management par l’empathie). S’il doit se départir de quelques low-performers c’est que ça fait partie du jeu après tout. C’est qu’il aspire à grand, toujours plus grand, il rêve d’une villa XXL au Cap Bénat. Promu « associé », il n’utilise plus que les files Sky Priority, est devenu membre Gold chez Air France, et après être devenu le directeur de ConsoTech, fruit de la fusion de deux directions concurrentes, et avoir retouché son profil LinkedIn, il fait partie du club très resserré des Highly Compensated Partners et touche enfin le graal lorsqu’il est invité au Leadership Summit à Abou Dhabi.

Simon est agaçant de par son arrogance mais sa stature de « perdant magnifique » en fait aussi un être attachant. C’est qu’il multiplie les maladresses auprès de son entourage et une entreprise interne florissante de déni semble prospérer. C’est qu’il ne comprend pas qu’il ne se souvienne pas, mais alors pas du tout, d’un certain nombre de situations préoccupantes. Le cancer de sa mère, les conditions de sa rupture avec Judith.

Simon connait par cœur les acronymes, spécifications et autres ponctuations de la novlangue du consulting. («Une ponctuation, un et à la place d’un ou, c’est grâce à ces détails qu’on convainc. Les chiffres, les raisonnements ne servent qu’à établir les fondations pour y croire, pas la croyance elle-même. Pour ça, il fallait ce que Simon appelait «le coup de polish Roland Barthes », en hommage au sémiologue»). Il joue avec les tips et méthodes toutes faites, les 3-6-9, les 3C, il structure sa pensée en bullet point, rédige des slides (moins il y en a mieux c’est), élabore même son propre concept, celui de management exponentiel. Il adore résoudre des problématiques organisationnelles à haute densité de complexité. Il pense «out of the box», sait suspendre son esprit de loyauté quand il faut, serpente entre ses supérieurs, Jean-Claude, Marieke et la big boss Athena.

Ce roman pourrait relever de la non-fiction tant certaines séquences, pourtant d’un cynisme sans nom, paraissent vraisemblables, du fait aussi que son auteur est lui-même consultant (mais qu’attend il pour être écrivain à temps plein?) et donc particulièrement renseigné sur les logiques à l’oeuvre dans ce secteur. Ce livre m’a fait penser à celui de Vincent Pettitet Les Nettoyeurs (ed JC Lattès paru il y a déjà 19 ans), on y retrouve la même exploration satirique des arcanes du consulting, et avec une montée en généralité autour de l’absurdité d’une approche purement quantophrénique et de ces machines à évaluer que sont les bureaux de consulting. Une même insolence se dégage quant aux habiletés à l’oeuvre pour domestiquer les clients pourtant donneurs d’ordre. Mais aussi une restitution assez bluffante de l’esthétisation de la puissance à l’oeuvre dans ces milieux (avec la force des images, de la bonne formule pour rafler la mise, à l’instar de sa référence à Rauschenberg qui permet à Simon de remporter un important marché).

Ce qui fait que ce roman n’est pas un énième roman à charge contre cette forme de « bullshit job », pour reprendre l’expression de David Graeber, c’est qu’il y a énormément de dérision. L’auteur ne se contente pas de dénoncer, il s’attèle aussi à une forme d’analyse à feu doux, et parfois désopilante, du principal protagoniste, sachant que l’autocritique c’est certainement l’endroit où Simon a le plus de mal à faire preuve de clairvoyance. Quant au discernement, il doit consulter Wikipédia pour s’assurer ce que cela signifie vraiment. C’est surtout sa femme ou son collègue Antoine qui le pousse à voir les choses différemment. C’est aussi à la mort de son chat Sultan, alors qu’il voudrait, comme une offre de réparation par rapport à toute une série de rendez-vous manqués, que le kaddish soit dit, qu’il prend la mesure de son éloignement de la « vraie vie« .

«Le monde est cul par-dessus-tête. Quand tu penses qu’il y a des salopards qui gagnent des millions pour faire des jobs toxiques quand les emplois utiles crèvent la dalle».

Le silence des porcelaines

d’Agnès Domergue et Valérie Linder

Editions Cotcotcot

Album jeunesse

« Deux notes de musique

au vent des quatre saisons »

Après Idylle paru en 2021 chez le même éditeur, le duo Agnès Domergue (au texte) et Valérie Linder (au dessin) se reforme pour notre plus grand bonheur. De nouveau, comme dans chaque ouvrage publié chez Cotcotcot éditions, la poésie est au rendez-vous.

Si les chats peuplent souvent nos albums-jeunesse, ici pas question d’aventure trépidante où l’animal serait humanisé. Non point de tout cela. Ici, le chat est un chat, se comporte comme un chat. Il ronronne, joue, se blottit en boule, sort parfois ses griffes, laisse ses « moustaches au vent », se déplace avec agilité, sans jamais rien casser, tout juste en faisant tinter les porcelaines japonaises. Il est libre comme le sont les chats, c’est d’ailleurs lui qui décide d’entrer dans la vie de la narratrice (« jusque sous mon toit je l’ai suivi ») et d’en sortir un jour sans prévenir (« un jour gris il est parti sans moi et sans un bruit »).

Ce chat qui s’est immiscé un soir d’été dans sa vie, traverse l’album telles des empreintes de souvenirs, auxquels l’aquarelle vient donner vie par touches qui s’imprègnent dans la mémoire comme dans le papier, par superpositions et se diluent aussi parfois, s’estompant au fil du temps.

Ces aquarelles d’une douceur infinie nous évoquent le travail de Lili Wood, mais depuis qu’on a reçu les leporello et cartes postales signés Valérie Linder on sait que l’ensemble signe une identité en propre qu’on aime tout particulièrement.

Une lecture où le temps s’écoule lentement tout comme la une tendre nostalgie

« Et comme une rangaine

le bruit des porcelaines »

- All

- Gallery Item

Bassoléa ou l'herbe dans le ventre

de Juliette Mézenc

Editions La Contre Allée

«rien de plus urgent à faire que prendre le temps, prendre le temps de creuser, insister, se faire mineur de fond, c’est ma ferme intention, comme ça que je traverserai les horizons de la terre»

Bassoléa est oppressée par le monde, elle a été exposée à des situations répétés d’enfermement (dans un riad à Marrakech en compagnie d’une cantatrice, avec les enseignements qui lui ont été donnés, au sein d’une ferme restaurée, en hôpital psychiatrique). Elle n’en peut plus de ces mises au vert subies. Aussi elle provoque sa propre expérience de retrait du monde extérieur, en investissant ce qui se passe sous terre. Elle décide littéralement de s’enterrer en concevant une véranda sous-terre, sorte d’extension de sa cave et lieu privilégié de contemplation de tout ce qui se joue au niveau des champignons, bestioles, nécrophores, bactéries, protozoaires, racines et autres radicelles. «Une main sur la tête, une main sur le ventre», elle observe et hallucine de tout ce qui grouille sous elle, de comment les feuilles mortes se transforment en humus. Elle s’escrime «à traduire dans le monde des humains l’art de vivre des microbes» nous plongeant dans «une immersion complète dans les sciences de la vie et de la terre».

Bassoléa nous livre une critique sans appel de notre société consumériste avec le travail comme point de centralité «on continue tous à travailler comme des dingues, à travailler toujours plus pour enlaidir toujours plus et bousiller toujours plus, et tout ça pour faire tourner l’économie». Et s’insurge contre cette difficile sortie du tout-travail, «c’est la peur qui leur ment, la peur de sortir de l’ornière qui a pris le forme de leur corps, à force, et c’est pourquoi ils n’ont plus le temps de se nourrir correctement, le temps d’aimer n’en parlons pas, même les morts ils n’ont plus le temps de les accompagner, il faut que ça aille vite, au pas de charge, ils n’ont pas que ça à faire, ils sont bien trop occupés à tuer la vie aux quatre coins de la planète».

Bassoléa prolonge son questionnement autour du corps qu’elle va laisser à sa mort, souhaitant ne laisser aucune trace de son passage sur terre. Ne souhaitant absolument pas finir dans un caveau, elle s’imagine «se fabriquer une chair tendre avec et par la danse» de sorte à se rapprocher d’un corps bio, recyclable et qui n’empoise pas ces petits habitants qui peuplent le monde souterrain («mettons que je meure le corps plein à craquer de psilos et donc de psychotropes, qu’est-ce que ça fera aux microbes?).

L’écriture est constituée d’une suite ininterrompue d’idées qui s’enchainent, comme un flot continu matérialisé par un très faible recours au point. Les virgules quant à elles rythment le texte tout en amenant des micro respirations. Le texte se prêt particulièrement bien à la lecture à voix haute. Le texte étant court, c’est d’ailleurs vivement recommandé de l’approcher ainsi.

Une ôde au vivant, aux petites bêtes, à la petite vie qui compose le dessous du monde.

«respirer c’est l’affaire de toute une vie, respirer c’est l’affaire, la grande affaire de la vie, ce n’est pas rien, c’est phénoménal, c’est la merveille des merveilles, et personne pour s’extasier, ou même s’étonner».

Tout l'or des nuits

de Gwendoline Soublin

Editions Actes Sud

«Puisqu’en brûlant tout revient.

Puisqu’il a brûlé.

Puisqu’il peut brûler encore».

L’illustration de couverture signée Benoit Paillé, et ce titre tout droit sorti d’un poème de Guillaume Apollinaire (Nuit rhénane) forment déjà une bien belle promesse. Peut-être dans ce temps de surproduction littéraire qu’on continue à vivre (ou subir c’est selon), ce sont là deux éléments réunis qui permettent à un premier roman de se frayer un chemin. Le reste est à l’avenant.

On suit Clara qui exerce en tant qu’aide-ménagère au sein de l’entreprise Sourire Services, aux côtés de Monia, Véronique et Stéphanie. Elle enchaîne le ménage chez des particuliers, parfois 7 maisons par jour, jusqu’à 45 heures hebdomadaires. Clara est celle qui volontiers supplée ou compense les absences ou démissions de ses collègues.

Très vite on comprend que Clara a dû faire face à un drame, elle a perdu son mari, Ivan. Le chagrin est immense. Elle doit composer avec cette absence, «s’occuper à des riens pour orchestrer le temps et mieux le voir filer».

Se perdre dans la répétition des gestes professionnels, «à la limite de l’extinction» : «c’est ce qui la tient : faire sans discuter, sans préférence, sans avis, faire, ni plus ni moins, faire ce qu’on lui a demandé, pas faire comme elle pense, ni faire ce qu’elle pourrait, ne surtout pas imaginer, avancer»).

Se perdre à compter les battements de son cœur, à réaliser des inventaires mentaux du nombre de cadres, de livres, d’ampoules, de chaises, de meubles, de bibelots des maisons qu’elle nettoie, à réciter l’éternel poème de ses huit ans, à scroller frénétiquement les annonces des sites qui recensent les animaux perdus, car oui, elle a récupéré un chien, Le Chien. Elle ne s’embête pas à l’affubler d’un autre nom, car ce n’est pas son chien, ce gros chien noir qui l’attend devant la maison. Ce chien qui n’en fait qu’à sa tête qui l’épuise de sollicitations, qui la réclame sans cesse et avec lequelle elle arpente les abords du bois à côté de chez elle.

Se perdre dans des rêves qu’elle ne vivra pas, comme les «si petits rêves d’Angleterre», Brighton qui est comme à portée de main mais qui se dérobe continuellement. «Ces rêves que Clara craint, dans lesquels les mots qu’elle n’a pas exprimés le jour prennent la forme de fantômes abusifs la nuit».

Se perdre ainsi la nuit, cette nuit qui l’effraie, la présence d’Ivan qu’elle ressent «dans le flou de ce demi-sommeil».

Se perdre dans des promenades interminables à assouvir les besoins du chien, «elle retrouve dans cette marche de fin de journée la même dynamique rythmique que dans le ménage, le lent mais certain effacement de la pensée dans l’exécution systématique des mêmes gestes : avancer, avancer, avancer».

Et c’est à cet endroit, à l’orée du bois lorsque des ombres affleurent et des animaux se consument sous l’orchestration de l’homme du bois, que se localise toute la puissance de l’écriture de Gwendoline Soublin, empreinte d’une forme de réalisme magique qu’elle convoque. Clara profite de ses excursions nocturnes pour faire parler des animaux en train de passer de vie à trépas, «Clara a vu les feux de la veille mettre bas les ombres des nuits suivantes». Cette brèche fantastique qui vient embrasser ce qui se joue dans l’inter-règne (cette intrication entre monde végétal, minéral et animal) prend forme lors de ces nuits étirées et se fait révélatrice du prolongement des présences-absences propres au deuil. «Tout se décale, se décalque : du jour ou de la nuit, de la forêt ou de la ville, des humains ou de tous ceux qu’on appelle animaux, voit-on seulement encore les limites ?» Ces passages où Clara se met en quête des voix ne sont pas sans nous rappeler le roman de Jeanne Beltane Les poumons plein d’eau (éditions des Equateurs).

C’est un roman que l’on traverse d’un souffle, happé par cette jeune Clara qui s’emploie à trouver les manières d’inventer sa propre consolation.

«C’est toujours la nuit.

La nuit, sans tête ni pieds, la nuit ce puits sans fond.

Clara use la nuit à force d’y marcher

Les semaines passent. Les mois. Les siècles».

Du pin sur la planche

de Bron, Lein, Ostermann

Editions 2042

BD

« Pour remplacer ce meuble, plusieurs solutions s’offrent à vous. »