- All

- Gallery Filter

Brûle bleu

de Léna Pontgelard

Editions Christian Bourgois

« Deux yeux en billes de charbon, des oreilles pointues plantées dans des cheveux ni bruns, ni blonds, mais toujours bien peignés, deux petites cornes sombres au centre de mon crâne. Un nez au milieu de mon visage, ni mou comme un poulet, ni sec comme un fromage. Un nez ferme et pointu, du même bleu Reyssouze que le reste de ma peau. »

Silas est une de ces créatures qui travaille à l’auberge de l’Ecu auprès de Roland. Une créature comme il y en a d’autres à Bourg, en ces temps médiévaux, et qui servent, sans mot dire, pour réaliser toutes les basses tâches. Sauf qu’un jour, Silas se met à penser et se poser des questions. Le déroulé normal des journées prend alors une autre tournure. Il veut comprendre, il veut apprendre. Jusqu’à réussir à parler. Découvrant avec surprise cette étrangeté (aucune créature ne parle), Roland se prend alors d’affection pour lui et décide de lui enseigner tout ce qu’il peut. Ainsi, à travers les yeux de Silas, nous explorons la ville et la vie au temps des chevaliers, comme si nous traversions un tableau de Bruegel.

Léna Pontgelard nous livre avec ce roman une histoire mi-fantastique / mi-chanson de geste avec une langue sensible. Car elle choisit de prendre Silas comme narrateur et lui donne une manière de s’exprimer très imagée (comme ces amandes qu’il dit avoir dans le ventre pour décrire les émotions par lesquelles il passe). Il a ce regard naïf et décalé qui nous fait voir le monde différemment.

L’histoire imaginaire vient croiser la Grande Histoire avec la construction de la cathédrale de Brou. Des images de gargouilles vivantes prennent alors place dans le film que l’on se crée en lisant cette œuvre.

Et puis il y a cette histoire intemporelle des attirances et relations amoureuses qu’on se refuse. Doit-on s’écouter ? suivre les règles de la société ?

On ne peut s’empêcher de faire des ponts avec son précédent roman (Une si moderne solitude publié aux éditions du Panseur) : l’héroïne avait bien eu pendant un temps un petit Amande dans son ventre, mais lorsqu’elle l’a perdu elle se confectionne une petite créature, presqu’humaine… Une poursuite sensorielle de l’exploration de l’intériorité des personnages et de leurs désirs.

« Le chaud à l’intérieur de moi, c’est plein de pattes de lézards à gros doigts qui détalent. »

Certaines fièvres échappent au mercure

de Mathilde Forget

Editions L’Iconoclaste

« Contrairement à ce que l’on pourrait croire, écrire l’histoire c’est lui permettre de nous échapper ».

Quel magnifique roman que ce nouveau livre de Mathilde Forget ! Avec ce troisième roman, l’autrice parvient admirablement à entre-tisser deux thématiques que sont le suicide maternel et le deuil afférant et la découverte de la possibilité de l’amour entre deux femmes (« Enfant, je croyais que seuls les garçons avaient le droit d’être amoureux des filles »). Ou comme si la mort et l’amour pouvaient se superposer, faire le deuil (« je range le chagrin de ma mère dans ma tête secrète ») puis aimer. Pulsion de mort, pulsion de vie : « En se suicidant ma mère m’enseignait que mourir pouvait être un choix. Je fus alors persuadée que vivre devait en être un aussi ».

Il y a dans ce livre des scènes d’une grande beauté, qui ont cette force de nous faire nous arrêter, pour les relire, pour les savourer, à l’instar de l’intrication des corps rapprochés avec le langage qui les nimbe (pp.51-52). Une rencontre amoureuse qui s’amorce tout en retenue, « deux corps effarouchés et pudiques », «A cause des secousses du train, l’intérieur de ton genou gauche a touché l’intérieur du mien » ; « Il y a entre nous toutes les phrases échangées avant que l’on ose se toucher».

Une écriture qui dessine les parties du corps de l’être aimée. Des observations faites de l’être énamourée qui viennent cristalliser la possibilité de l’amour : l’angle droit de la mâchoire, les cheveux bouclés, des poils sur la joue, des cils qui accrochent, une respiration qui bouscule. Des descriptions sensorielles qui agissent comme une antidote au chagrin. Ce par quoi passe la reconquête de soi. Ces passages sont particulièrement biens décrits, et viennent en cela trancher avec cette difficulté à bien retraduire l’autre événement qui traverse le livre : «je ne veux rien écrire de bien formulé sur le suicide de ma mère ».

On a affaire à une narratrice qui s’attarde sur les pensées secrètes et les cachettes de l’enfance, ce qui a occasionné tel ou tel sentiment de honte, telle ou telle incompréhension. Les abimes du passé rattrapent aussi les peurs irrationnelles de l’âge adulte (ou de l’enfant intérieur) et les projections mortifères héritées. Une narratrice amoureuse qui, en raison de la puissance de cet état, revisite ses souvenirs d’elle plus petite (la fausse barbe qu’elle se faisait), aux côtés de ses deux sœurs, revisite aussi les prémisses de sa rencontre amoureuse (« J’ai pensé, une fois, le sentiment amoureux permet d’habiter autrement le souvenir de son enfance. Il porte en lui un langage commun à l’enfance, celui de la curiosité, du jeu et de l’imagination. Ce langage retrouvé remet en mouvement les autobiographies des amants»). Mathilde Forget brille dans l’art de jouer avec les espaces de fiction qu’ouvrent l’introspection : ainsi la narratrice s’amuse à raconter des histoires sur sa propre histoire, non pas tant pour la ré-inventer que pour mieux conjurer ses angoisses. Avec des émotions fortes qui se bousculent (« les émotions sur le chemin entre moi et l’autre sont mal organisées »), jusqu’à la ponctuation : parfois dans l’écriture de Mathilde Forget, des lettres majuscules suivent les virgules.

Un très beau livre. Rare d’intensité.

«Tu places tes mains autour de mon visage, comme pour observer à travers une fenêtre. Je fais la même chose autour du tien et alors nos quatre mains forment comme une cabane ».

Au cas où

de Marie Rouzin

Cheyne Editeur

collection Sur le Vif

poésie

« J’ai manqué toutes les révolutions

mon époque était sans archétype

me voilà rattrapée »

Voici un petit texte (48 pages) qui prend la forme d’un journal fragmenté par lequel Marie Rouzin appréhende la catastrophe écologique qui nous convoque. Du seize juillet au seize juillet de l’année d’après, elle capture les traces de ce « retournement brutal ». « De toutes les catastrophes la pire est celle que nous n’avons pas vu s’accomplir » ; « nous commençons à nous habituer à l’inhabituel ». Et, afin de ne pas nous en laisser conter, afin de « faire face aux dérèglements », l’autrice nous propose une sorte de guide de survie, un vademecum pratique.

« Penser que l’impensable n’est pas inévitable ». En toute prévoyance de cause. La vigilance est de mise, de tous les instants, -la somme des « au cas où » agit comme une forme de mise en garde, mais sans jamais verser dans une forme de prêche.

On est très loin d’épouser des recommandations à la sauce survivaliste, s’expérimente davantage ce qui pourrait tenir lieu de survie hésitante et sensible, d’une poétique délibérément « terre à terre ». Ainsi dans la « trousse de survie » on compte toute une série de menues attentions-actions qui constituent un bouclier tout aussi efficace que drôle contre les atteintes faites par tous ces bouleversements en cours. Pensez donc, faire commerce du passiflore, apprendre le morse, ajourer les paupières, accéder à la mémoire des feuilles, suspendre un hamac, s’exercer à l’apnée, désirer l’oxalis, apprivoiser les souffles frais. Nous voilà de plein pied dans un récit alternatif et qui pourrait, sous réserve de réhausser notre dose de foi en l’humanité, nous permettre d’anticiper le pire. Ou comment la poésie peut venir challenger les prophéties du malheur (« à la fin de toute façon ce seront les bactéries et les champignons qui gagneront ») pour mieux nous inviter à agir sensiblement, pour éviter de bunkeriser l’avenir.

Les fragments proposés reprennent pour partie, comme pour mieux les dynamiter, les discours ambiants et autres mantras du développement personnel (« nous n’aurions plus qu’à respirer en suçant des racines de réglisse, nous détendre, lâcher prise »).

Ce texte fait partie des contributions poétiques actuelles pour penser, sans oublier d’endosser une perspective critique, l’urgence écologique et en faire poésie. Il nous fait penser au recueil à l’écriture tout aussi incisive d’Irène Gayraud, Passé l’été, publié aux éditions de La Contre Allée. Ou comment faire de l’alerte une poésie.

A faire circuler.

«Chercher une issue

au cas où le pire

ne serait pas certain »

- All

- Gallery Filter

Le ciel l'a mauvaise

d’Eléa Marini

Editions de l’Olivier

«Vivre avec un disparu, c’est comme avoir une ombre sur la nuque chaque heure qui passe. Les disparus, ils sont partout, ils sont nulle part. C’est des aiguilles dans un monde entier. Avoir ces ombres dans le dos, ça donne des vies à attendre ».

Les variations de couleurs du ciel, l’impétuosité des éléments climatiques et le chaos qui les accompagnent, apportent une structuration à ce premier roman tout à fait remarquable. Eléa Marini nous met dans les pas de Bo, un jeune d’une douzaine d’années, livré à lui-même, habitué aux absences de sa mère avant que cette dernière ne fasse partie des disparus. Il forme un trio avec le colosse Isaac qui construit sa maison par lui-même et Alma qui travaille dans une cafétéria. Ils ont été contraints de quitter, suite à un ouragan, là où ils habitaient, de tout laisser sur le champ. Cette terre trouée par les mines et dévastée par les grands vents puis par les eaux. « Les vents, quand ils emportent, ils sont coriaces et ils trimballent au large. Les morts, on les compte un peu trop ».

Trois solitudes qui s’attachent petit à petit dans l’exode, ensemble séparément. Trois êtres emplis de fêlures (« fissurés depuis des années »), d’inquiétudes et de démons. On apprend peu à peu, entre les lignes de fuite, les prémisses de ce désastre, de quel passé viennent ces trois-là.

Ils se trouvent reliés par la force des choses, et composent une brinquebalante communauté de fortune.

« Alors quoi maintenant ? L’enfant c’est une chose, mais l’homme ? Elle va devoir vivre près de lui, s’asseoir et dîner en sa compagnie, passer derrière lui aux toilettes, l’entendre tousser, rire, éternuer, respirer, le voir être là ? » Obligés de faire face, « s’apprivoisent à demi », et réinventent dans un appartement miteux une façon bien à eux de faire foyer malgré tout et indépendamment de ce qui caractérise leurs liens.

Bo est tourmenté par l’absence de sa mère, des racines se débattent dans son ventre. Mais il va suivre peu à peu Isaac qui réalise ici ou là des chantiers, quand dans le même temps Alma retrouve un emploi de cuisinière. Ainsi, après la débâcle, une fragile reconstruction semble opérer.

Beaucoup de scènes se passent la nuit, avec tout le trouble qui s’ensuit. Dans ce paysage sombre, apocalyptique, des présences parfois se manifestent, à l’instar d’un chien noir aux yeux jaunes, pareil à celui de Tout l’or des nuits de Gwendoline Soublain ou encore la créature stellaire incarnée par la figure blonde de Willie entourée de son bestiaire.

A la lecture du livre d’Eléa Marini, on pense aussi à la série Treme de David Simon et Eric Overmyer, qui rend compte de la différence de traitement qui font suite à la catastrophe climatique (« Les beaux quartiers sont récurés ! Et pas chez nous, y sont juste venus retirer les ruines »).

Un premier roman dont il faut se saisir. D’une grande justesse.

« Que sont-ils devenus ? Ceux qui tenaient les murs, fabriquaient leur chance dans les sous-sols obscurs, ceux qui arpentaient les rues, se débrouillaient et troquaient, misère contre espoir, à la recherche d’un peu mieux« .

Fragments d'en bas

de Philippe Lubrano Lavadera

Editions de la Lanterne

«C’est drôle, tout le monde a peur des cloches. Comme si c’étaient eux, le danger».

Le milieu du sans-abrisme regorge de rapports en tout genre, les monographies y sont plus rares, et avec ce livre nous découvrons un autre registre encore, quelque chose qui pourrait nous rapprocher de la non-fiction, de la littérature du réel. Pas très étonnant que ce titre soit publié aux éditions de la Lanterne, pour lesquelles « la littérature est un espace de résistance pour des voix singulières qui interrogent le réel, explorent des perspectives collectives, rendent visibles les invisibles ». Avec Fragments d’en bas, nous y sommes en plein.

L’auteur a été travailleur social, dans un foyer de Notre-Dame des Sans-Abris, pas n’importe quel foyer, peut-être celui le plus emblématique d’une époque qui perdure, d’un certain type de public aussi. Le foyer Gabriel Rosset. On y entre par cette porte en fer, écaillée, « jaune piteux », on y retrouve différents espaces, le local qui sert d’accueil de jour, le réfectoire, le dortoir, les lits de repos, plus loin encore mais relevant de la même institution, le bric à brac, et comme un prolongement la Chapelle du Prado.

C’est un centre d’hébergement inconditionnel comme il ne s’en fait plus beaucoup, à bas seuil d’exigence, comme il s’en fait encore moins : « Il pouvait se pointer raide défoncé à minuit, en retard complet pour le couchage, rien à craindre, il ne finirait pas dehors ». Un abri au sein duquel l’essentiel de ces hommes sont depuis plusieurs années et resteront jusqu’à leur mort.

Le livre de Philippe Lubrano Lavadera se décompose en 8 portraits dont celui de l’auteur, Lulu, intervenant social. On y retrouve certaines régularités d’une trajectoire de vie à l’autre, ce sont des hommes avec des parcours heurtés, faits d’infortunes, de ruptures, des corps cabossés. Les beuveries, les règlements de compte et l’auto-exclusion. « Les mecs se tapaient dessus, se réduisaient chaire et miettes, et dormaient dans le même dortoir, quasi dans les mêmes pageots pour certains. Le lendemain, ils éclusaient les mêmes boutanches, même pas sûr qu’ils se rappelaient qu’ils s’étaient cognés la veille ». Les chutes, les rechutes, les hospitalisations, la mort. C’est que les occupants de ce foyer sont là par défaut, faute de place plus adaptée ailleurs. Ils relèveraient certainement d’autres dispositifs comme les appartements de coordination thérapeutique tant ils sont aux prises le plus souvent avec des pathologies chroniques. Les prises en charge et coordination en lien avec les problématiques de santé sont omniprésentes, le prendre soin permanent.

Quinze ans après cette expérience de travailleur social, l’auteur (devenu à présent psychologue) revient dessus, « On n’avait pas le droit de le dire au foyer , notre attachement aux personnes. Pourtant il n’était question que de ça ».

L’auteur nous décrit comme il a envisagé à tâtons la relation d’aide, tout en humilité (à l’instar de ce passage si poignant, avec la reprise de cette phrase « Je ne sais pas les mots qu’il faudrait dire aux enfants des SDF… »). S’organise en acte une forme de clinique de l’éprouvé. Une présence en situation où Lulu s’arme de patience – la progression du pas à pas (« lentement mais sûrement, quasiment main dans la main, nous sommes allés à l’hôpital ») – comment il compose avec les silences (« Le silence, ça peut avoir un profond sens de l’accueil. Ça peut être le nécessaire, la vraie et unique bonne manière de recevoir. Y a des moments, le langage, faut savoir le replier, le taire. Le mien de silence a tenté de lui ouvrir grand les bras ».

Une implication de tous les instants contre la « glu du désespoir », « j’ai mis mon corps, mon être, des paroles, entre ses peurs profondes », au point que le burn-out compassionnel, l’épuisement relationnel guette en permanence. « Il m’a fichu le vertige. J’étais en équilibre sur une frontière qui pouvait, une fois franchie, me faire tomber dans des abîmes que je connaissais trop bien. J’ai senti en moi s’agiter un vieux fond de tristesse douloureuse et je ne voulais pas avoir affaire à elle ».

On est dans le « fond du tragique », dans « le noir du désespoir », et pourtant l’humanité répond à plein d’endroits, les relations d’aide qui sont décrites ici travaillent à bas bruit au maintien de la dignité des personnes accueillies.

L’illustration que l’on retrouve en couverture du livre est signée Benjamin Flao, quelle merveille ! On avait tant apprécié sa dernière BD, L’âge d’eau, on retrouve ici tout son talent.

Un livre au croisement des vécus, qui rend compte du quotidien de ces personnes accueillies. Bien plus qu’une seule collection de témoignages, le livre restitue habilement, à partir du prisme et de la sensibilité de l’intervenant, les itinéraires de vie de ces quelques personnes accompagnées, dépourvues de logement. A lire nécessairement.

« Et puis l’au-delà de la souffrance, c’est quoi ? Un gouffre ? Le néant ? Un chaos dans lequel je n’ai jamais su vraiment voir clair. Toutes nos explications s’épuisent devant une telle détresse, une telle manière de s’amocher et de se foutre en charpie. Et pourtant, il faut tenir. S’entêter autant qu’eux ».

Pied !

Texte d’Audrey Valéry et illustrations de Maria Dziewolska

Editions L’atelier du poisson soluble

Album jeunesse

« Madame Ashim oubliait beaucoup mais il restait l’essentiel : l’amour et leurs mains. »

L’histoire commence lorsque Mme Ashim, un matin ne retrouve plus l’un de ses pieds… Pourtant il est bien au bout de sa jambe mais elle ne semble pas le voir… Cherchant un peu partout, elle finit devant son ordinateur, à chercher « où se cache la nuit, les matins ? ». Quelque chose semble ne plus tout à fait tourner rond. Enfin… disons que « Mme Ashim avait une mémoire trouée » qui pouvait l’amener à mélanger un peu les choses : « elle promenait ses dents, s’asseyait sur son chien, mangeait des chaises et brossait des yaourts à des heures étonnantes. »

Elle essaie bien parfois de « reboutonner sa mémoire »…

Et puis une nuit elle rencontre Basile, chanteur de bar, et tombe amoureuse…

Un album poétique pour parler de la vieillesse et de la maladie d’Alzheimer avec des enfants.

Les illustrations à l’aquarelle amènent drôlerie et féérie. Il y a beaucoup de joie et de légèreté, et c’est une bien belle façon d’évoquer ce sujet !

« Madame Ashim se réveilla, avec l’étrange impression de n’avoir qu’un seul pied. »

- All

- Gallery Filter

Princesse

de Kinga Wyrzykowska

Editions du Seuil

«C’est plus facile de diriger des marionnettes que des humains. De participer à une farce qu’à une tragédie ».

J’avais particulièrement apprécié le premier roman de l’autrice, Patte blanche. C’est dire la joie de retrouver Kinga Wyrzykowska pour ce second roman, tout aussi irrésistiblement loufoque.

Cette fois-ci on suit Barbara Lis qui est cadre dans l’industrie agro-alimentaire et qui se voit offrir pour son anniversaire un lapin aux mensurations extraordinaires («Avec ses vingt-cinq kilos pour une envergure d’un mètre trente, la bougresse, elle, était du genre encombrant»). Cet être hybride qui a une propension à s’humaniser n’est pas sans nous faire penser à Alistair une chimère homme-chien tout droit sortie de l’imagination d’Emmanuelle Pireyre (in Chimère, éditions de l’olivier). La promesse inaugurale de confusions animales des plus cocasses et de quelques étonnements quand il s’agit de promener l’animal dans « un gros landeaux miteux ».

Barbara va faire connaissance d’un plombier polonais, ce qui va l’entrainer à aller habiter au fin fond de la Pologne. Ces deux là n’arrivent pas à avoir d’enfants, et c’est un drame. C’est d’autant plus un drame qu’ils évoluent dans un coin où règnent de fervents catholiques, ceux là mêmes qui mènent des croisades contre l’avortement. Cela se ressent avec beaucoup d’acuité dans les différents suivis médicaux et autres accompagnements proposés au couple, à commencer par les recommandations du Père Gabriel et Natalka leur voisine « conservatrice de l’âme». A bien des égards on se retrouve ici dans une ambiance qui pourrait se rapprocher d’un des livres cultes de John Irving, L’oeuvre de Dieu, la part du diable, ou encore par la dimension freak des personnages et des soulèvements qui s’ensuivent à l’univers littéraire d’Emmanuelle Bayamack-Tam. Mais la farce prend un tour supplémentaire et confine au sublime quand finalement Barbara, devenue iconique, est qualifiée de « nouvelle Princesse du Ciel » ayant fini par accoucher de « sept enfants de nature inconnue ». Et pour que l’ensemble devienne plus déjanté encore, l’autrice fait intervenir vers la fin du récit Donald Trump, ou encore Cyril Hanouna, participant à une totale hystérisation de l’histoire.

C’est certainement l’un des romans de cette dite « petite » rentrée littéraire les plus délicieusement barrés, des plus dérangeants. Le tout servi par une écriture ouvragée. Tout à fait décapant. On en redemande !

«Elle avait quelque chose d’animal, elle ne s’apprivoisait pas facilement. Ça lui ressemble, d’une certaine façon, de mettre au monde de animaux».

Pas si tant

de Salomé Botella

Editions de L’Ogre

« J’ai longtemps haï ce trou,

Aujourd’hui je ne pense qu’à m’y enterrer »

Salomé Botella nous propose, à travers ce premier roman, de remonter le fil de quelques souvenirs flash qui viennent marquer sa jeune existence, et de caractériser les lieux où elle a habité plus jeune. Au fin fond de la Creuse, dans le hameau de La Vergne, appartenant à la commune de Janaillat (« un endroit où Google Earth n’est jamais allé »). C’est que l’enracinement de son enfance s’est fait sur ces terres-là, dans cette vieille baraque aux murs froids, avec ce voisinage et cette famille (Mamie Marie-Laure, sa mère Hélène, ses frères Titouan, Marius et Eliott…), l’adelphité s’est fortifiée dans cette chambre partagée sous les combes («Sous ce toit on s’apprécie sûrement, mais ça reste à prouver»). L’adolescence aussi est présente, et avec elle les expériences des premières fois (« la première peau qu’on presse contre la sienne »).

La forme brève que Salomé Botella investit à merveille fait la part belle aux images qui viennent fixer une période (l’autrice retrace aussi les odeurs (« les odeurs de clopes et de fosses septiques remontent »), les bruits (« les enduros hurlent à l’horizon ») – les objets et les gestes ne sont pas en reste à l’instar de ce tracteur (« quand on le conduit on dirait que le volant tourne pas vraiment les roues »), qui rendent compte du milieu rural tel qu’il a été vécu, de ces activités à hauteur d’enfants qu’elle a eues pour tuer l’ennui, de ces petites humiliations qui restent une fois qu’elle a grandi. L’autrice précise comment le milieu nous influence : «on se fait un peu apprivoiser sans s’en rendre compte». De la même façon, elle témoigne de l’action certaine qu’a le temps sur les gens et sur les lieux (« les bâtiments présentaient des signes de fatigue similaires ; Les établissements faiblissaient comme le moral ou les articulations »).

Aux façons d’être et de faire situées répondent les façons de dire non moins situées, à ces dernières Salomé Botella consacre une postface des plus intéressantes. «Ce lien entre la langue, les usages et les lieux donne des potentialités d’interprétations multiples». Et c’est ainsi, en puisant dans certaine forme d’oralité que l’autrice arrive à façonner une écriture pleinement en phase avec son sujet.

Un hommage vibrant à ce milieu rural, qui transcende le simple témoignage, et qui reste souvent peu raconté par cette génération et qui à travers ce type de récit en actualise les représentations.

«Les gens et les lieux se muaient en une chose

Laissant place aux souvenirs

Parfois, ces souvenirs mentent,

Car on apprend bien à le faire»

Donald

de Stefano Massini

traduit de l’italien par Nathalie Bauer

Editions du Globe

« Je déposerai

Comme marque commerciale

Non seulement mon nom

Mais aussi mon visage

Mon corps

Ma vie

Dans tous ses replis »

Il y avait eu Les frères Lehman, puis Manhattan Project. Et maintenant Donald. Trois romans en vers libres reprenant des événements marquant de la folie du monde.

Stefano Massini sait manier les mots pour qu’ils viennent nous percuter, à multiples reprises, comme des salves, ou des refrains, pour s’assurer que notre rétine se soit bien imprégnée de formulations qui vont ensuite marquer notre esprit. Ainsi, couche après couche, le paysage se dessine, les faits s’ancrent (et s’encrent) et restent en tête, comme des ritournelles (vous savez, celles qui peuvent même nous agacer car nous n’arrivons pas à nous en débarrasser). Ainsi, en refermant le livre, c’est sûr, il vous restera un peu de Donald, et cela vous agacera !

Mais de quoi nous parle précisément Stefano Massini dans Donald ? De ce chef d’Etat en devenir, bien avant sa première investiture car tant de choses se sont déjà jouées– peut-être tout ce qui explique tout ce qui fait ce qu’il est, comme il est à présent. Ces 10 minutes cumulées, « ces instants infimes fondamentaux où se produit quelque chose où l’on devine quelque chose où l’on comprend quelque chose où l’on prend une décision ». Sa naissance dans une villa de Wareham Place, d’une mère venue de l’île de Lewis et d’un père venu d’Allemagne et se faisant passer pour un Suédois, mais « il suffit de ne pas l’ébruiter ». Ses premières tentatives de roublardise et de défiance de l’ordre établi (avec une petite histoire de billet de 10 dollars en cours de récréation « un petit et banal incident d’une durée d’une minute tout au plus »). Les 1200 appartements trois pièces de Cincinnati dont « golden boy en ferait un endroit de rêve il le voyait déjà où tout le monde tous les propriétaires de portefeuilles bien gonflés il les voyait déjà rivaliseraient pour s’installer ! ». L’accusation fédérale pour discrimination raciale qui lui fait rencontrer Roy Cohn et sa seule règle « l’attaque est la seule défense possible l’attaque est la seule règle possible ». Son installation tout en haut de sa tour de la Fifth Avenue (« à partir de ce soir le roi Donald 1er habite là-haut, à 202 mètres de hauteur »). Ou encore le crash de l’hélicoptère dans lequel il devait monter en 1989, « cet hélicoptère de location doté d’un défaut de fabrication latent qui lui aurait garanti une mort certaine ».

On oscille entre envie de rire et sensation grinçante et glaciale. Car ce portrait est tout autant celui d’un homme que d’une époque qui a rendu possible son avènement.

Presqu’une fable, sans morale aucune.

« Moi

Je serai le show

Vous

Vous serez le public »

- All

- Gallery Filter

Sang chaud

de Fanny Lallart

RAG éditions

«J’ai l’impression qu’en ce moment, s’aimer consiste à se demander très souvent si ça va ».

Ecrire depuis les marges, voilà ce qui mobilise puissamment Fanny Lallart à partir de la maison d’édition Burn-Août qu’elle codirige. Sans chaud est fait de ce bois-là. Le livre est constitué de plusieurs textes écrits entre 2019 et 2025. Il mêle témoignage (« j’écris des situations que j’ai vécues et je vis des situations pour les écrire »), fiction, essai, échanges entre potes, poésie (une poésie qui essaie de faire des sutures), un texte fait de formes courtes, écrites quand l’autrice n’était pas mobilisée pour gagner sa vie. Et c’est aussi ces autres lieux, notamment ceux du travail qui font la force de ce récit de rageuse. C’est qu’en faisant le nettoyage lors de la fashion week ou lors d’un mariage dans un grand domaine, elle côtoie des « bourges ». Et parmi ces autres lieux, il y a ceux de l’intimité, du sexe, de l’amitié et de la famille. Ils offrent autant de contre-champs au récit, et l’autrice fait de ces petits espaces protecteurs autant d’antidotes pour rendre le monde plus habitable. Pareils à ces petites boites d’histoires familiales au fond des armoires qu’évoquent l’autrice, «les boites sont rarement sorties, rarement ouvertes, mais elles sont là, garantes de quelque chose ».

Fanny Lallart documente ce que notre époque nous fait, produit en terme de fatigue, d’épuisement. Peut-être pas innocent que sa maison d’édition puisse s’appeler Burn-Août. Il y a des très belles pages sur la fatigue, la «panique abyssale », l’éco-anxiété, ce dont notre société pré-fasciste s’est faite grande productrice. Fatigue qui laisse trop souvent la place au silence, « le silence propre à l’épuisement, le silence propre à la sidération ». «S’intéresser aux conditions d’énonciation de nos subjectivités signifie réfléchir à ce que nous ne pouvons pas dire, à ce que nous disons à moitié et à ce que nous disons qui n’est pas entendu ». Ces silences et silenciations à partir desquels l’éveil se travaille, l’écriture se tisse.

Et très vite se pose la question de à qui doit-on cet état de fatigue quasi permanent ? Et l’on se retrouve là vers cette vertigineuse montée en imputabilité, un peu comme Edouard Louis écrivant « Qui a tué mon père ? » et qui désigne Martin Hirsch comme responsable. «Tous les jours, faisons l’exercice de nommer nos ennemis pour se rappeler que des corps incarnent les décisions ».

Cet écrit puissant nous fait penser à Dirty week-end d’Hélène Zahavi (ed. Libretto) -livre d’ailleurs cité dans le texte de Fanny Lallart- mais aussi au texte La fin des coquillettes de Klaire fait Grr (Binge Audio Eds), on aime aussi les références marquées à Adrienne Rich, Sara Ahmed, Audre Lorde et Dorothy Allison, c’est explosif et on aime cette intensité-là. Autant de filiations sur lesquelles l’autrice s’est construite qui viennent se conjuguer aux apports familiaux. Fanny Allart écrit un passage très sensible sur ce qu’elle a hérité ou non de ses parents, à commencer par leurs ressemblances physiques «Comme elle, j’ai un reste de rancoeur entre les omoplates, de la colère dans la machoire (…) Nous voyons dans le visage de chacunes, le reflet de ce que nous n’arrivons pas à ne pas être ». Cet inventaire mêlé aux souvenirs d’enfance permet à l’autrice de sonder d’où procède ce sang chaud.

L’autrice examine tour à tour les tactiques employées pour tenir, « se faire tenir » : ici les moments de dissociation (« quand je travaille pour Chanel pendant les révoltes ») là une langue différente de la langue hégémonique, une langue gorgée de x, les rêves qu’on fait et les histoire qu’on se raconte, l’écriture sur la vengeance («Ecrire la vengeance, au-delà d’être un processus de mise en mot des fantasmes, est une forme de résolution possible de la frustration »). Le tout avec du gros son made by SCH.

Un texte d’une grande sincérité, garanti cent pour cent anticapitaliste, qui revendique à la fois une rage nécessaire, chevillée au corps, et qui réussit à rendre résolument politique la réappropriation de nos récits personnels.

«On essaye de reprendre le contrôle de nos propres sorts en inventant d’autres langues ».

Elever

d’Elsa Sanial

Editions Sahus Sahus

«J’essaie de devenir bête au contact des animaux

Débarrassée de la mission de transformer le

monde, débarrassée de la recherche de

performance, débarrassée de la compétition

et de la réussite

Je peux m’abêtir».

A hauteur de brebis, Elsa Sanial nous livre un récit quasi ethnographique de sa pratique d’éleveuse. Que cela soit dans le ton ou le recours au vers libre et au jargon du milieu (le glossaire est fort utile), mais aussi dans le défilement des saisons, l’on peut se sentir proche du recueil qu’on avait tant aimé d’Anouk Lejczyk, Copeau de bois (édition du Panseur).

Elsa Sanial nous documente son environnement, sa pratique, d’une prose résolue. Résolus comme le sont chaque éclat, chaque retour à la ligne. C’est que de détermination l’autrice-éleveuse n’en manque pas. C’est d’ailleurs certainement l’intensité de sa pratique d’éleveuse, parfaitement retraduite dans son geste d’écriture qui rend le tout d’une grande puissance. L’autrice nous rend compte de sa trajectoire de chercheuse à consultante, et de son retour à la terre, de retour dans la ferme de son grand-père aux Fayes, en Haute-Loire, du côté du plateau du Mézenc. Son choix d’être paysanne. Sauf que l’intellect n’est pas mis en jachère, de partout émergent des considérations fortifiées par une réflexivité de tous les instants. «J’ai cherché une paysannerie émancipée Mais je n’ai trouvé que des trajectoires projetées à vive allure dans le mur mondialisé – Mon travail, recoller les miettes». L’autrice relie sans cesse ce qu’elle pratique en plein air et dans quel cadre réglementaire cela se traduit, la Politique Agricole Commune et toute la galaxie des sigles garants de la sur-administration (ZDH, PDO, DPB, SST, IAE, BCAE, SAU, UGB…). Entre approche critique et fatalité, «On se fait croire, entre éleveurs, qu’il faudrait produire avec performance pour s’en sortir. Mais ce sont principalement les subventions qui nous font vivre. Quelles que soient nos pratiques ».

Elsa Sanial nous décrit en acte son travail, dans ses routines mais aussi dans ce qu’il fait au corps : ainsi les douleurs sourdes ; «Mon corps intellectuel jeté en pâture aux gestes routiniers qui viennent poncer lentement mon squelette ». ; ou lors de l’agnelage, «quand les contractions viennent je les ressens jusque dans mon utérus ». Et sans ambage, pour sortir de la carte postale pittoresque, l’autrice faisant face à «cette société malade de la mort » de revenir ainsi sur ce qui fait partie aussi du métier d’éleveuse, faire du tri, castrer, frapper des crânes pour ôter la vie sans souffrance. Elle nous partage quelques observations de terrain qui font partie intégrante de son quotidien : déceler ici une nouvelle espèce fourragère, prendre la mesure de la taille d’une flaque, voir un nouveau terrier, appréhender la maturation de l’herbe. Une disponibilité et une attention permanente, une complicité de tous les instants : « Les gratter aux endroits inaccessibles pour une corne ou un sabot. Notre lien se tisse dans l’intimité de telles relations » ; «Front contre truffe, flancs frottant mes mollets, Ongles dans la laine, Visage niché dans la toison, Nos corps sont toujours en contact ».

Dans cette immersion sensible, Elsa Sanial nous rappelle, à l’instar de ce que Marion Fayolle avait également suggéré dans Du même bois, que nos vies s’entrelacent profondément avec celles des bêtes, dans le partage des gestes et des saisons. C’est aussi au travers de « nos vies façonnées par les bêtes », que l’on découvre une autre manière d’être et de penser le monde, architecturée par ce lien vivant et essentiel.

Un petit livre à acheter (idéal pour votre futur secret santa) puis à faire circuler sans modération.

«Qui sont ces femmes sans enfants

accompagnant toutes ces naissances ?

(…)

Qui sont donc ces femmes sans enfants qui

donnent sans cesse la mort ? »

L'ourse qui danse

texte de Simonetta Greggio et illustrations de Clara Debray

Editions Les Etages

« S’il m’a fallu tout ce temps pour commencer à savoir qui j’étais, je n’avais pas encore choisi qui je voulais être totalement. »

Au départ, il y a une commande du musée Confluence de Lyon à Simonetta Greggio. Il y a quelques objets venus du Grand Nord et ayant appartenu à des Inuits. Il y a une statuette d’une ourse qui danse.

A partir de ces éléments, Simonetta Greggio a écrit un conte initiatique, écologique et documentaire, qui peut, comme tout conte, être lu à plusieurs moments de sa vie, et ce dès une dizaine d’années.

Il s’agit de l’histoire d’un Homme. D’ailleurs l’histoire commence ainsi « Je suis un Homme. » Un Homme Inuit, qui nous raconte sa vie entre deux mondes : celui des kabloonaks, les blancs (où il a grandi une partie de son enfance et est devenu professeur), et le monde des Inuits (nous ne saurons pas le nom de son village, « il est imprononçable pour vos bouches et vos langues, vous ne le retiendriez pas »).

C’est l’histoire d’un Homme, mais aussi l’histoire d’un monde qui se meurt, que les blancs ont malmené en important notamment de l’alcool, en enlevant des enfants à leurs familles, en voulant s’accaparer des terres pour leurs richesses sans penser aux dégâts qu’ils causaient.

C’est aussi l’histoire d’un Homme et de sa rencontre avec une ourse. Une relation qui commence par une lutte presqu’à mort, qui se poursuit par une lutte commune pour survivre, qui continue par une renaissance de l’Homme.

Au départ, il y a donc ce texte publié en 2020 aux éditions Cambourakis.

Et puis, quelques années après, il y a la rencontre entre ce texte et Clara Debray. L’histoire prend alors vie sous les traits de craie grasse de la dessinatrice. Les aurores boréales apparaissent, le froid glacial devient palpable, les morceaux de viande chassée prennent de la consistance – on sentirait presque la chaleur du sang qui dégouline, l’immensité des paysages s’offre à nous. L’ourse est là, menaçante et protectrice.

La sensibilité du texte est démultipliée par ces pleines pages en couleurs.

On ressort de cette lecture chamboulé.e, et si comme moi votre première lecture s’est plus concentrée sur le texte, vous aurez l’envie de rouvrir le livre cette fois-ci pour savourer toutes les nuances et subtilités des dessins et revivre ainsi l’histoire de cet Homme, qui est un peu la nôtre aussi.

« Cette histoire est la vôtre, aussi. Comme dans un miroir. Reflétée. »

- All

- Gallery Filter

Filles de vous

de Z. Hernandez

Co-éditions Terrasses et Le Sabot

«Mon nom est un concentré de départs, de haines, de guerres civiles et de fantômes ».

Et si l’histoire, celle qui prend un grand H, ne correspondait pas toujours, tel qu’on l’apprend, à celle qu’ont vécu les nôtres. Comment faire dégorger l’histoire familiale en remontant sur cinq générations, la faire parler mais autrement ? Pour ne plus continuer à « tenir-silence », à « ressasser les dépouilles », et s’il fallait recourir à une forme d’autofiction pour repriser les mémoires et contrecarrer les récits de cette grande Histoire ?

La narratrice Alma, qui est en classe prépa, «petite-fille de l’exil », porte un nom chargé d’histoires, de plein d’histoires, des histoires qui se chevauchent. Mise en abime insoutenable : « Tout est mélangé (…) en un seul paquet » ; « je secoue les dates pour tisser de longues lignes-parallèles ». A la croisée de territoires et d’époques plus ou moins lointains, depuis le départ d’Alicante en 1939 en passant par l’Algérie et jusqu’au présent de l’agglomération lyonnaise (avec de magnifiques descriptions du milieu urbain). Et ce jour d’Automne 2016, la narratrice est dévastée par l’annonce de la mort d’un très proche par pendaison. « Je te mélange à ma famille, prends des heures dans les archives, pour racler une guerre qui n’est pas la mienne, je compare les horreurs pour avoir l’impression de raconter ».

Elle pourrait feindre d’être dépassée par tout ça, mais ça la rattrape. Dans la langue de Z. Hernandez récit intime et mémoire collective sont savamment intriquées. «Je n’avais pas parié que ton vide prenne autant de matière» ; «La guerre d’Algérie bouffe ma réalité jour après jour». Ça imprime dans le corps, «La nuit, j’insomniaque, le jour j’effroie», « l’anxiété s’est logée dans mes recoins et me tient compagnie. Mon corps prend de l’ampleur pour loger mes délires ». «Immigré[e] de famille », elle a comme un besoin irrépressible de retrouver un sens dans cette famille de déracinés, une inscription dans la communauté des femmes que composent sa famille : Dolores, Carmen, Lucia, Gloria, Inès, autant de « femmes-montagnes », « femmes-valises », « femme-courage », « femme-bataille »… «Il me reste la vie pour raconter les femmes ». Ce récit est d’abord et avant tout celui des femmes qui ont accompagné les hommes soldats. «Fille des femmes de nous. Je suis petite-fille et fille de femmes de nous».

A l’appui d’archives de l’INA, en reprenant des souvenirs racontés, en pistant les photos ramenées, c’est tout un montage qui opère au service d’une narration qui embrasse plusieurs théâtres d’action. Avec une répétition confondante des mêmes mécanismes à l’oeuvre, de la prédation, de la domination, de la violence, du colonialisme, des guerres. Des « hommes-imbéciles ». « Prendre une terre ou prendre un corps, prendre une terre et en prendre les corps (…) Dans toutes les guerres sur tous les fronts, les hommes-soldats, frustration et petit-pouvoir, chair-à-rien, c’est tout ce qui leu reste » ; «Il n’y a que des hommes en travers de tout ça, qu’ils portent toutes les violences et me dégoûtent ».

Alors Alma se déchaine, se rebelle « en manif, je casse, brûle, démonte », généalogie d’une rage tapie en soi. Mais la lutte est aussi sur le terrain symbolique et l’écriture semble participer d’un recommencement possible : «Je commence à t’écrire, à te lire, à te dire. Je te sépare de moi pour te donner en image. Dans ce texte où il n’y a que des trous noirs, je prétends commencer quelque chose ». Comme pour mieux faire face aux « émeutes de nos souvenirs ».

Quelle merveille que cette autofiction historique ! Zoé Hernandez frappe, fort très fort pour ce premier roman.

«Il faut remplir le temps pour ne pas laisser surgir la mémoire»

Comme un malpropre

de Richard Gaitet

Editions Esquif

«La saleté peut être excitante mais son éradication est un plaisir encore supérieur».

Quand dans le monde anglo-saxon, les short stories et leurs nouveaux avatars appelés flash fiction ou micro fiction n’en finissent pas de trouver de nouveaux adeptes, le genre littéraire que constitue les nouvelles n’a semble-t-il pas encore trouvé grâce en France, allez savoir pourquoi. Le format nouvelles /novellas pourrait pourtant tout à fait coller à l’air du temps, ces textes resserrés requièrent un temps de lecture plutôt court. Il est donc quelque peu audacieux que de lancer une maison d’édition autour de récits courts. Mais peut-être que du moment où l’on ne prononce pas le mot « nouvelles », l’honneur est sauf et l’on préserve ainsi toutes ses chances… Comme le nom de la maison d’édition l’indique, l’embarcation est peut-être fragile, mais elle est pourtant prometteuse, en atteste les deux premiers opus que nous avions lus avec plaisir, Mona d’Aurélie Champagne et Rumba Mariachi de Fabrice Caro. Comme un malpropre ne déroge pas à nos premiers enthousiasmes.

On suit Gary qui pourrait avoir quelques ressemblances troublantes avec l’auteur, et Rita son amoureuse. On suit surtout Gary, pas à pas, en train de faire le ménage de son petit deux-pièces. Et force est de constater que ce dernier ne semble pas très à l’aise en terrain ménager. Alors, et parce que ce n’est vraiment pas souvent («il pense encore à sa mère qui accomplit ces gestes une fois par semaine depuis quarante-huit ans»), il s’y emploie. Vinaigre blanc, savon noir et « aspirateur home master » sont de sortie. Pendant deux jours de nettoyage intensif, tout y passe, miroir dégraissé, radiateur dépoussiéré, frigo décapé, secrétaire nettoyé, carreaux lavés, cuisinière astiquée, bonde vidée, rideau changé, tapis remplacé, tri de vêtements et de médicaments. Ainsi, une fois n’est pas coutume, Gary endosse les habits du «fêlé du logis» ; «Gary gante, gratte, décape comme s’il avait la mort aux trousses»; «A genoux, Gary récure sa réticence morbide à entretenir son intérieur, centimètre par centimètre».

Dans l’attente du retour de l’être aimée qui s’est absentée quelques jours, le grand nettoyage est le prélude à une réflexion sur nos intérieurs : de quoi sont-ils faits, de quelle accumulation sont-ils constitués ? C’est que les idées fusent quand on brique et certaines prises de conscience adviennent : Gary réalise que les surfaces ne restent pas intactes, qu’il convient de re-faire, de re-passer, de re-nettoyer. De même, à la lumière des quelques dépôts et autres résidus tenaces qui se seraient ici ou là incrustés avec le temps, défile en creux tout au long de ce remue-ménage, une sorte d’autoportrait sans complaisance, le narrateur réalise combien il peut-être gauche quand il s’agit de se rendre utile auprès d’amis lors de la préparation d’un repas, s’interroge sur ce qui a bien pu « bugger » dans son éducation pour qu’il devienne ce « malpropre » alors même que son frère Federico semble moins renâcler aux taches ménagères. Et de s’adresser à sa mère «Pourquoi tu ne m’as jamais appris à cuisiner ou à faire le ménage ou à ranger ma chambre ? Pourquoi Papa il fout rien à la maison à part le barbecue, les impôts les papiers les factures la voiture et tondre la pelouse ? Pourquoi il sait jamais où sont ses vêtements ? Pourquoi tu refuses toujours qu’on débarrasse la table ? Pourquoi Papa continue de montrer que c’est un effort pour lui de mettre son assiette dans l’évier ou de tendre le bras pour attraper le vin ou la moutarde ? Pourquoi tu m’as jamais appris à repasser, à coudre, à lancer une lessive, à plier mon linge, à faire mon lit, la poussière, les courses, les légumes, à découper les légumes en dés, à mettre de la crème sur ma peau, à soigner mes bobos, à préparer un gâteau, à suivre ta recette des oeufs à la neige ? (…) Pourquoi n’ai-je rien appris par moi-même ? ».

Ainsi, Richard Gaitet sait à merveille peupler les recoins de son intérieur de pourquoi saisissants. Sans ménagement, il insiste et appuie là où ça fait mal, là où beaucoup de poussières se sont accumulées, dans les points aveugles de notre éducation. Et l’on est pris, à notre tour, d’élan pour faire un grand ménage. «Homme sweet homme ».

«Ce ménage pour devenir un mâle propre il l’a fait pour lui, en pensant à elle ; c’est elle qu’il faut remercier».

Forbans !

De Renaud Farace et Olivier Philipponneau

Editions 3 Oeil

BD tout public

« Et surtout n’oublie pas : de la précision, de l’émotion, de l’épique ! Un bon capitaine, c’est d’abord un bon journal de bord ! «

Dans un bel écrin à la reliure suisse, Olivier Philipponneau et Renaud Farace nous offrent tout à la fois une aventure humoristique en dix chapitres, une expérience linguistique loufoque avec des trouvailles lexicales surprenantes et amusantes, et une exploration artistique déjantée avec une identité visuelle forte due à des choix de bichromies vitaminées et un graphisme presqu’enfantin et efficace.

On retrouve les classiques des histoires de pirates : un capitaine crochet à l’œil bandé, des batailles, des canons, une quête d’un trésor sur une île mystérieuse, des rencontres inquiétantes (mais surtout très drôles !), des rebondissements.

C’est aussi une galerie de personnages aux noms bien choisis et d’animots-valises (contrainte tirée de l’OuLiPo et l’OuBaPo – ouvroir de Bande dessinée Potentiel) que vous retrouverez tous à la fin, tel un bestiaire. Parmi les pirates et nobles, nous avons entre autres Barack Ouda, O’Polnorth, Norbert du Nordest et O’Hisseyhow. Et Barbe-en-Tas, le père d’Eric : capitaine crochet dont on aime particulièrement ses trouvailles langagières à la pelle (« c’est pas aujourd’hui que ces maudits broute-gazons enverront les gars de barbe-en-Tas bouffer le plancton !», « par les hémorroïdes de mon beau-frère cul-de-jatte, rends–toi ! », « cette fois Comte, c’est la goutte de sang qui fait déborder le vase ! »…)

Chez les habitants de l’ile Gekoko, il y a par exemple Kot Kostar, Kot Kotontige, Kot Kokyette ou Kot Kokpit.

Et voici quelques animots-valises : l’anguillement, l’origamygale, le moustictacboum, le baobaborhum, la fourmicro-onde ou encore l’anacondaltonien. Il ne reste plus qu’à en imaginer soi-même de nouveaux !

Le rythme est effréné et pourrait presque fatiguer. C’est un rythme en fait qui convient sans doute mieux aux plus jeunes ; donc, un conseil, si vous ne vous considérez pas tout à fait comme faisant partie de ces « plus jeunes » lisez- le en plusieurs fois pour savourer sa drôlerie et son foisonnement d’idées à la page.

Derrière ce feu d’artifice de couleurs (1 par chapitre, à l’exception du chapitre 8 multicolore dans le ventre de l’anacondaltonien), d’événements, de jeux de mots et de rires, il y a aussi la recherche de la construction de soi et de l’émancipation. Car tout commence par un mariage entre Eric, mi-noble mi-pirate qui se verrait bien avoir une petite vie tranquille, et Eléonore du Nordouest jeune noble qui se révèle une véritable aventurière.

Enfin, une spéciale dédicace aux anguillemets qui éclatent les philactères et rendent les personnages inaudibles (belle trouvaille !).

Les auteurs nous offrent une expérience loufoque et rythmée qui permet, en fonction de son âge, de le lire et relire en y découvrant de nouveaux jeux de mots et références.

« Dimanche 11 novembre, 6h66, l’océan Pantouflard se déchaine, on ose s’attaquer à mon navire la Rage des Dents d’la mer ! »

- All

- Gallery Filter

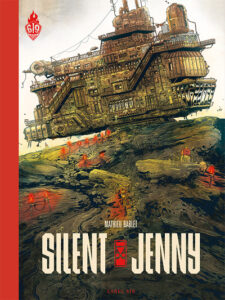

Silent Jenny

de Mathieu Bablet

Editions Label 619

BD

« Rappelons-nous de ce moment, si on a eu le désir de faire société différemment, si on a quitté les villes et Pyrrhocorp, c’est pour retrouver cette force de vie et de jouissance qui avait fini par nous abandonner. »

Après Carbone et Silicium, Mathieu Bablet revient avec Silent Jenny, une BD de 300 pages qu’il a mis 4 ans à créer, dessiner, écrire, on pourrait dire réaliser tellement le style est cinématographique. C’est son 3ème opus de science-fiction.

Dans un monde post-apocalyptique, aride et dévasté, sans végétation ni insecte pollinisateur, une partie de la population a décidé de sortir des villes et d’imaginer d’autres manières de faire société. Ils ont confectionné des monades, sortes de vaisseaux-villages à la manière du château ambulant de Miyazaki, qui ont comme règle de ne jamais s’arrêter. On suit plus précisément le Cherche-midi et sur cette énorme embarcation faite de métal et de pièces recyclées, plus précisément encore Jenny.

Jenny est une femme assez seule et silencieuse, qui a à la fois du mal à se lier aux autres (elle mange seule dans sa cabine, semble même fuir le contact d’autres femmes qui pourtant prennent soin d’elle) et à s’en séparer (comme lorsque sa grand-mère choisit l’euthanasie). Elle est portée par l’espoir qu’un jour le monde sera de nouveau pollinisé et permettra une vie meilleure, et en même temps, la dépression semble aussi très présente (avec des visions de l’incarnation de la mort assez régulières).

Mathieu Bablet crée ici un monde extrêmement détaillé et précis. Les couleurs, souvent dans les teintes brunes, et les effets de lumière rendent l’atmosphère chargée, lourde, presque suffocante. Le ciel est presque toujours blafard. L’aspect minéral et métallique est particulièrement bien rendu, dans la minutie du dessin. Certaines doubles-pages nous apportent également une vue cartographique et topographique (ce sont des pages du carnet de bord de Jenny).

On découvre aussi au fil de la lecture l’organisation complexe et codifiée des différents mondes qui se côtoient : celle de chaque monade (véritables petits biotopes), celle des manges-cailloux (tribus errantes), celle de la ville (avec son administration très stratifiée et bourrée de formulaires à remplir et de procédures à suivre).

Et dans ce monde où l’insouciance a disparu, il y a Jenny qui remplit avec zèle et ténacité sa mission : explorer chaque parcelle pour y retrouver des traces d’ADN d’abeille. Pour cela, un dispositif la miniaturise à une taille (de plus en plus) microscopique, non sans risque de calcification. Cela ressemble à une descente dans des profondeurs abyssales. Ici la contemplation des images prend du temps, tellement elles sont foisonnantes. Comme Jenny, on pourrait quelque peu s’y perdre, dans un temps suspendu. Un conseil, soyez à la lumière du jour pour profiter pleinement de tous les détails et jeux de couleurs.

La présentation serait incomplète si on ne parlait pas du rapport aux corps : abimés, comme en mutation ou décomposition, et pourtant d’une certaine beauté.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’une lecture exigeante et passionnante à la fois, qui peut s’accompagner du vinyle Inframonde, bande-son de la BD composée par The Tonic Avenger.

« Les autres ont compris, pourquoi pas toi, Jenny ? Pourquoi tu es incapable de laisser le temps faire son œuvre ? »

Lapiaz

de Maryse Vuillermet

éditions du Rouergue

roman noir

« Oui, je suis inquiet, je guette, je surveille mais ça sert à rien, je sais pas d’où ça va arriver, mais ça va arriver, je le sens, un jour ou l’autre, un orage, un court-circuit, un incendie, et tout brûle ».

Le Haut-Jura, ses plateaux calcaires, ses combes, ses biefs, ses gouillats, ses chemins en terriné. Ses bourrasques et ses congères, «un temps à se perdre». Ses lapiaz. On y est. Au bout du bout du monde. Un paysage impressionnant à couper le souffle. Un paysage qui fait corps, qui fait mémoire «Les falaises, pour moi, c’est comme des histoires qui s’empilent, du temps qui se calcifie, qui s’infiltre dans les roches et se tient immobile ou comme des lignes au crayon noir sur du papier blanc. Toutes plissées, entaillées, fendues, mais droites, verticales, rudes, elles tiennent, contre vents et marées, solides, comme nous, oui, on s’accroche, on tient ».

Et là, avec un kilomètre de falaises de chaque côté, un pâté de maisons isolées, encaissées. En son cœur, le couple Satin, agriculteurs à la retraite, et tout contre, leur fils Bernard qui possède une petite entreprise de débardage et qui est désigné pour reprendre l’exploitation, avec sa femme Arlette et leur petit Paul, et un peu plus loin une ferme d’estive. Le décor est planté, sculpté par cette surface calcaire, ne reste plus qu’à y faire vivre une poignée de personnes au rythme de cette nature minérale et âpre. Peut-être même hostile, «le paysage s’est refermé autour d’elle, les chemins sont envahis par les orties, la vue, bouchée par ses angoisses, les vipères et les abeilles toujours plus menaçantes». La puissance d’évocation des lieux parle déjà.

Très vite, dans ce roman noir que nous propose Maryse Vuillermet, les gens du coin («pour vivre ici, il faut y être nés»), les Satin, voient apparaître un jeune couple, Isabelle et Tony, très vite désignés comme étant des hippies, qui viennent assouvir leur rêve de vie sauvage. Les uns jaugent les autres et réciproquement, «ça fait des sujets de conversation». Et le cycle commence : attraction, répulsion, indifférence, selon les personnes. Le plus enthousiaste vis-à-vis de ces nouveaux venus c’est, à n’en point douter, le père Satin. Le plus réfractaire est son fils Bernard, au rire goguenard. Du côté du jeune couple, le plus avenant et curieux c’est Tony, toujours fourré chez ses voisins d’en-dessous, Isabelle plus réfractaire au contact et apeurée par les vipères.

On retrouve très vite tous les ingrédients qui structurent le jeu du voisinage dans ce type de situation, le « nous » des « autochtones » («il n’y a pas d’inconnu, ici, on tombe toujours sur les mêmes ») versus le « eux » des « néo-ruraux », des « étrangers », des « ratraits » (terme jurassien pour désigner une pièce rapportée). Difficile ainsi de s’intégrer : «Quand est-ce qu’ils seraient des leurs, à leur place ? »

Il peut dès lors se passer quelque chose à tout moment, on le sent, on le pressent. D’autant qu’une présence interlope semble rodée, Isabelle aperçoit « une silhouette qui apparaît et disparaît quand [elle] passe ». L’hiver s’enlise et ne devient pas « artiste de la solitude » qui veut.

Maryse Vuillermet excelle dans l’art d’instiller un climat d’inquiétude qui monte crescendo, assorti à une ambiance trouble parfois de connivence parfois pesante, parfois de défiance. Ainsi ce conflit de valeurs et générationnel, «Nous, on avait tout fait pour changer, s’adapter, aller avec le progrès, et les jeunes, ils le refusaient, on n’y comprenait rien ». A ce stade de la lecture on pense fort au livre de Samira Sédira, Des gens comme eux, publié chez le même éditeur (Rouergue), et qui revient sur l’affaire Flactif, la tuerie du Grand Bornand.

«Là, j’ai pris peur et colère. Parce que je savais que ça allait mal finir». Le ver serait-il déjà dans le fruit ? Mais l’autrice sait habilement jouer avec les codes, et le potentiel fait divers – dont l’anagramme nous dit Paul Gasnier dans La Collision est le mot dérivatif – qui semble s’écrire avant l’heure («Elle sent les mâchoires d’un piège se resserrer autour d’elle, aucune sortie possible, aucune échappatoire, elle a perdu, même si elle se débat encore ») n’est peut-être rien d’autre qu’un dérivatif. Le lecteur – mais ça vaut aussi pour le couple d’anciens, les Satin – gagnerait à ne pas trop anticiper sur les événements : «Combien de fois il me l’a répété. Si je l’avais écouté ! C’était son obsession. On aurait dû s’en méfier oui, mais le mal est pas arrivé comme je le pensais, pas du tout, mais il est arrivé». C’est qu’ «un retour de branche est si vite arrivé».

Et pour démêler les origines du drame, toute une galerie de personnages secondaires, chacun un peu à sa façon dépareillé, est prête à l’emploi ; le Simplet, la vieille aux champignons, Daniel le petit frère de Bernard, sa copine et Séverine la barmaid. Tous ces protagonistes nous mènent à une fin à laquelle on ne s’attend pas : «Une erreur, et la montagne, elle pardonne pas, elle fait payer, la nuit, les lapiaz, (…) tout était prêt pour le piège qui s’est refermé».

Dans ce territoire de pierre et de non-dits, Maryse Vuillermet creuse les lignes de fracture d’un monde rural au bord de la rupture. Lapiaz capte la rumeur souterraine des peurs, des rancunes et des solitudes, jusqu’à ce que la menace, d’abord diffuse, devienne tout à fait palpable et saisissante. Un roman d’une intensité minérale, où les paysages rongent peu à peu les âmes.

«Je m’amusais avec eux, mais je surveillais, j’observais, et je me tenais sur mes gardes»

Dénouer

Petite philosophie pratique de la médiation

de François Jullien

Editions Rue de l’échiquier

«Le parti ou le pari de la médiation me paraît être précisément que le conflit puisse se dissoudre, si ce n’est se résoudre, de l’intérieur même de la situation advenue et sans qu’un Pouvoir vienne à trancher»

Alors que les pratiques de médiation s’imposent de plus en plus, François Jullien estime que l’acte de médiation est, qu’on le considère dans son intention, ses implications ou son déroulé, reste «insuffisamment réfléchi», relativement peu théorisé, «il se voit condamné par conséquent à l’empirie». En outre, il reste établi comparativement, et comme alternative, à l’acte de juger.

Ainsi, Jean-Pierre Bonnafé-Schmitt, l’un de ceux ayant accompagné en France la professionnalisation de la médiation, écrivait un essai en 1992 où il définissait la médiation comme relevant d’une «justice douce» (éditions Syros). Le médiateur apparaît ainsi comme une figure «insaisissable» : si le juge tranche, établit un arrêt, que fait donc le médiateur ? A quoi sait-on qu’une médiation est réussie ? De quoi est fait l’art d’opérer du Médiateur ?

La médiation serait ainsi paradoxalement, presque à son apogée sur le plan pratique, mais à ses commencements du point de vue théorique : «Savons-nous penser [la médiation] suffisamment en elle-même, à la fois dans sa logique propre et son art d’opérer ? ».

Afin d’initier cette entreprise de théorisation de la médiation, François Jullien nous invite à recourir à plusieurs concepts tels que le biais, l’amorce, l’incitation, la viabilité, la disponibilité, l’écart, le potentiel de situation, l’entre, la dé-coïncidence, le com-possible, autant de notions fortement inspirées pour l’essentiel de la langue et pensée chinoise dont François Jullien est le grand spécialiste.

La médiation gagne à se pratiquer « sans plan dressé à l’avance », mais en investissant dans les « facteurs porteurs de la situation », de sorte à en faire des « leviers opérants » : « faire confiance, en somme, à la capacité interne au procès des choses, autrement dit au processuel décelé au plus intime des situations, et savoir en tirer parti ». Tout l’art de la médiation se situe dans la possibilité d’introduire du biais, de l’évasif, pour remettre du jeu et sortir d’une forme d’immobilisme les oppositions tranchées. Le médiateur opère dans l’entre ouvert des deux parties (« l’entre fécond, en tension, ouvert par l’écart même de ces extrêmes »), de sorte à faire travailler les opposés, à faire advenir une fissuration puis une reconfiguration : «c’est dans l’entre que se découvre le passage ou l’issue : que se trouve la viabilité » ou encore « Aussi, est-ce dans cet entre tensionnel apparu par écart que la situation d’elle-même peut bouger et qu’un commun terrain d’entente -par débordement des positions respectives- peut émerger ».

Par ailleurs, François Jullien égratigne malicieusement quelques expressions passe-partout, à l’instar du « pas de côté », ou du « gagnant-gagnant » en montrant leur inconsistance. Il s’exerce également à une critique en règle du « compromis » : «Le compromis s’en tient à une réalité obvie et durcie, celle contre laquelle on se cogne, sans plus tenir compte de ce qui pourrait travailler plus secrètement en elle. C’est pourquoi le compromis peut être adroitement obtenu, mais ce n’est qu’une solution au rabais, acceptée faute de mieux pour éviter un heurt trop coûteux ». Il introduit aussi quelques réserves quant à la rétribution des médiateurs considérant que l’efficacité de la médiation tient plus au processus engagé qu’à un « Sujet héroïque » (signalons que le Médiateur a, malgré tout, tout au long du texte, droit à sa majuscule).

Même si l’on peut comprendre la tentation de faire des liens entre les différents sujets, on pourra reprocher certaines ouvertures qui, à la fin du texte, veulent embrasser trop large, en sautant d’une référence à la situation politique hexagonale actuelle, au conflit israélo-palestinien, en passant par le « faire-Europe », autant de sujets qui auraient mérité de plus amples développements et qui ne se satisfont guère ou que paresseusement de l’application des mêmes concepts.

Il n’en reste pas moins que ce petit texte, issu d’une conférence prononcée par l’auteur au Sénat le 9 décembre 2024, vient parfaitement lancer la collection « Petites flèches » porté par ce petit éditeur indépendant remuant qu’est Rue de l’Echiquier, et qui entend proposer des interventions « sur des sujets et des problèmes d’aujourd’hui pour que la philosophie serve la société».

Une ressource de philosophie pratique autant utile que tout à fait nécessaire.

«La médiation se fie plutôt, en se confiant non pas à l’action, mais au processuel de la transformation, à une logique de l’amorce et de la propension : non plus pour trancher en un jugement, mais pour réussir en dégageant un dénouement»

- All

- Gallery Filter

Divisible par lui-même et par un

de Kae Tempest

traduit par Héloïse Esquié

Editions L’Arche

«Il y a toujours eu un nouveau matin propre, sobre et frais comme

du linge

Qui se lève lentement

Toujours la perspective de peut-être aujourd’hui»

C’est toujours avec impatience qu’on attend le prochain recueil de Kae Tempest, mais ça vaut aussi pour ses concerts. Nous y sommes. Son nouveau recueil est paru le 17 octobre et son prochain concert se tiendra au Transbordeur ce jeudi 25. Que de réjouissances !

Avec Divisible par lui-même et par un, on retrouve Kae Tempest dans un style et dans un flow tels qu’on les avait aimés, tellement, dans de précédents recueils à l’instar de Etreins toi ou encore Courir sur les cordes.

Vivre pleinement, peut-être moins dans la nostalgie, plus dans l’acceptation : l’intention est bien là, plus assumée encore («fierté par degrés»), comme un pacte avec soi-même, comme une revendication d’une existence en propre («j’éprouve cette forte envie de trouver ma place»). On retrouve toujours une exploration sensible de soi, «la palpation de [ses] noeuds» à laquelle Kae Tempest fait référence en citant Ted Hugues au début du recueil. Encore beaucoup de solitude dans ce texte («je me sens aussi perclus que le vieux merle» ; «mon vœu le plus cher serait qu’on me fiche la paix») mais pas une solitude en soi, une solitude éclairée par la présence de l’Autre («tu me transformes en celui que je rêvais d’être»), par la communauté des «inadapté.e.s qui rendent le monde supportable» («mon peuple magnifique»), celle de la nouvelle génération qui «remonte sa capuche». En référence au titre du recueil, l’on pourrait dire que la clôture sur soi, l’autosuffisance n’est qu’une chimère. Si la formulation est poétiquement fertile, Kae Tempest n’est pas pour autant de l’espèce des nombres premiers, tant iel rend hommage et se solidarise avec toutes celles et ceux, que son éditrice, qualifie de « famille queer ». Aussi, ce titre qui intrigue (« Divisible by itself and one » en anglais) est-il le lieu de l’énonciation d’une intégrité et continuité fragiles, cette entreprise au long cours qui vise à être soi sans se dissoudre, tout en restant, bon gré mal gré, attaché au monde.

Toujours sur le qui-vive («je suis ce qui m’inquiète, je suis ce dont j’ai peur»), avec des graines de confusion semées ici ou là, inquiété par des «souvenirs dehors en cercle» («il n’y a pas de beauté suffisamment forte pour nous protéger du passé vorace»), des boucles de répétition qui pèse[nt] une tonne («s’endormir pardonné, se réveiller condamné»), des menaces-angoisses jamais éteintes («un millier de colosses minuscules dans ma poitrine qui tirent sur la corde en attendant la chute»), au risque parfois de l’«explosion» («j’ai la sensation que toutes mes coutures sont défaites»). Avec le plein d’attention à ce qui l’entoure, à ces liens avec les éléments naturels et non humains (les vieilles pierres, la pluie, la boue, les hêtres, la figue, la chenille, le chien) et aux désordres environnants. Avec des instants suspendus aux petites heures du matin («la beauté matinale»), le «flamboiement quotidien» comme rescousse, et une foi «dans les petites choses», celles qui ancrent («je m’enfonce dans le sol pour m’équilibrer»). Le tout enserré dans une forme d’extrême lucidité («je n’ai jamais vraiment pris trop garde à l’espoir (…) Ces temps-ci je rêve juste assez. Pas plus»).

Une nouvelle fois, la poésie de Kae Tempest frappe fort, touche fort, une poésie qui ouvre des fenêtres, qui ouvre sur la possibilité d’un nouveau matin.

«Si seulement on pouvait avoir ce qu’on désire

plutôt que ce qui nous force à rester sur pieds»

Douceur de la musculation pour les artistes les queers les femmes les inadaptés les vieux les handicapés les neuroatypiques les parents les pauvres les non-conformes les dégoûtés du sport

de Martin Page

Editions Le Nouvel Attila

«Commençons par soulever une pierre et assistons au spectacle de nos muscles qui se forment comme de nouvelles ailes».

Le Nouvel Attila a le chic d’éditer des livres aux titres qui font mouche. Ainsi le précédent opus signé Alex Tamécylia, «Les féministes t’encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme, et devenir trans-pédé-gouine ». Ici on quitte le rose pour revêtir une couverture orange et un titre à rallonge tout aussi saisissant, «Douceur de la musculation pour les artistes les queers les femmes les inadaptés les vieux les handicapés les neuroatypiques les parents les pauvres les non-conformes les dégoûtés du sport ». L’effet couverture marche peut-être un peu moins pour un libraire, quoique, mais le fait que ce livre soit signé Martin Page l’a rendu désirable à mes yeux. J’avais en effet particulièrement aimé du même auteur, Au-delà de la pénétration et De la pluie (je dois confesser n’avoir pas lu son roman récemment publié chez Les Escales, La tendresse des catastrophes). C’était pourtant pas gagné, je ne crois pas avoir une inclination particulière pour des livres sur les bienfaits de la musculation. J’y connais strictement rien en matière de callisthenies, de squats, barebell, dumbblle, kettlebell, et autre sangle TRX. Et pourtant le propos a pris, …

Ce petit livre (170 pages) est une sorte de manifeste à la fois politique et d’une grande douceur («Les muscles sont de la douceur que l’on se prodigue et que l’on prodigue»), qui parvient à retourner tout l’imaginaire qu’on peut avoir quand il est question de musculation. Avec Martin Page une autre forme de musculation est possible, plus éthique et morale, loin du culte de la performance, de l’industrie du fitness, bien loin d’une approche viriliste de cette activité physique (précisons que l’auteur est non binaire, «C’est parce que je m’assumais enfin hors de la masculinité que je me sentais légitime pour me saisir d’une pratique vue, à tort, comme masculine»). On apprend d’ailleurs au passage que selon une étude, «les femmes récupèrent plus vite que les hommes après une session de musculation». Ainsi, «pourquoi dans l’imaginaire collectif, la musculation est-elle un truc de mecs jeunes? Pourquoi accepte-t-on ça ?»

La musculation peut tout à fait être une pratique sportive inclusive et émancipatrice pouvant totalement s’adresser à celles et ceux, outsiders, visés dans le titre du livre de Martin Page. «Cette conversation avec la gravité et la matière», Martin Page en fait une réponse possible à cette question entêtante: «Comment être en bonne santé dans une société blessante et oppressive ? » : «La musculation est une réplique à ce qui me blesse». A travers une pratique régulière et individualisée de la musculation, Martin Page rend compte de comment il est possible de mieux habiter son corps, de comment il est possible de voir rapidement des «résultats», de gagner en «agentivité» : «Enfin, nous agissons sur le réel. Ce n’est plus lui qui nous claque la porte au nez». Il invite également à mieux connaître la « boite noire » que constitue notre corps. Il en fait même une pratique de résistance joyeuse, où puissance et fragilité peuvent cohabiter. Et si l’entretien du muscle n’était pas au service d’une possible domination, mais au contraire, une preuve de soin accordé à soi, accordé aux autres (savoir porter un enfant en bas âge, soutenir une personne âgée sans risquer de se faire mal). Ou comment s’affermir sans se durcir.

Une écriture claire, avec un recours (non systématique) au féminin générique qui passe inaperçu. «Reprendre les muscles au virilisme», telle est l’entreprise menée avec force et succès par Martin Page. Il n’y a plus qu’à se forger des ailes…

«Si on ajuste notre regard, une salle de musculation est simplement une sorte de cabinet de soins esthétiques».

Les gens sont bizarres

de Victor D. O. Santos et Catarina Sobral,

traduit de l’anglais par Anne Cohen Beucher

Editions Versant Sud

Album jeunesse

«Tu ne me crois pas ? Eh bien, toi aussi, tu es bizarre. Laisse-moi quand-même te montrer ! »

C’est quoi être normal ? Etre bizarre ? Le petit narrateur de l’album jeunesse « Les gens sont bizarres » nous embarque pour une petite virée autour de chez lui, à la rencontre des gens bizarres qu’il voit au quotidien. Une bonne occasion pour se questionner sur la normalité, à hauteur d’enfant.

Il y a ces personnes qu’il nous présente comme son voisin toujours à l’affût de ce que les autres pourraient dire à propos de son jardin, ces hommes qui passent leur temps à se regarder dans le miroir à la salle de sport, son copain qui promène une tortue en laisse… Il y a aussi ceux qui ne sont pas à une contradiction près, comme cet homme qui s’est fait tatouer « rien n’est permanent » et qui demande de bien l’écouter tout en disant « n’écoute personne ! ». Les propos insolites de son oncle ou ce petit garçon qui dit être magicien mais qui vient tout de même à l’école (ce qui semble bizarre au narrateur). Et puis, il y a dans tous les détails des illustrations, ces personnes peut-être tout aussi bizarres.

Le dessin est naïf, on voit les coups de crayon et les traces de pinceau. Le tout est donc très enfantin et en même temps empreint de sagesse.

Les jeunes lectrices et lecteurs souriront et riront, peut-être même qu’elles et ils en profiteront pour raconter des anecdotes sur leurs rencontres tout aussi bizarres. Et il est à parier que les grandes personnes en feront de même !

Une lecture drôle, espiègle et qui amène à parler du regard des autres et à être soi-même.

«Avez-vous remarqué que le monde était rempli de gens bizarres ? »

- All

- Gallery Filter

La bossue

de Sao Ichikawa

traduit du japonais par Patrick Honoré

Editions Globe

«Combien ça grince dans mon crâne à simplement soutenir ma tête trop lourde au bout de mon cou tordu, comment ça m’écrase à l’intérieur de me tenir le bassin penché en avant, évidemment que je perds le bras de fer contre la Terre».

La Bossue nous entraine, sans concession, dans la vie de Mlle Izawa Shaka, une quarantenaire atteinte de myopathie myotubulaire qui vit dans un foyer médicalisé. Le quotidien nous est tendu comme un miroir où l’on voit les contorsions du corps, ses multiples empêchements, et tout le concret de ce corps, «de traviole», empêché, emberlificoté : les glaires qui ne passent pas, les mucosités qui déferlent, et tout l’appareillage nécessaire (corset orthopédique, cathéter, canule de trachéotomie et autre aspirateur) pour faire tenir les choses a minima. Le moindre geste est soupesé, calculé, le risque d’étouffement toujours présent. «Moi, chaque livre que je lis, ma colonne vertébrale se plie un peu plus, mes poumons se ratatinent, ma gorge se perfore, ma tête se prend le montant de la porte, mon corps s’affaisse et s’effondre pour vivre». Tout est exprimé à la première personne, à hauteur de ce corps souffrant, mais aussi désirant.

Elle est à la merci de l’aide des auxiliaires de vie, lesquels prennent une place importante dans ce récit. C’est avec elles, eux que Shaka vit l’essentiel de ses interactions sociales. Par la force de ses descriptions, l’autrice parvient à nous mettre dans cette situation d’inconfort, de déformation corporelle. Le lecteur en vient à être comme elle, comme cloué tout à tour sur une chaise ou dans son lit. Mais la claustration n’est pas totale.

Le reste du temps, pour ne pas plus (s’)étouffer, Shaka s’organise des échappées, elle fait des publi-reportages, suit des cours d’université en streaming, erre sur les réseaux sociaux, s’invente des vies parallèles, nous raconte des histoires, écrit des nouvelles érotiques sous pseudonyme. Elle a besoin de se rapprocher d’une vie plus normale, quitte à ce que ça passe par quelques subterfuges, à l’instar des assaisonnements prêts à l’emploi auxquels elle a recours pour donner plus de goût à la nourriture qu’on lui propose. Et surtout, pour se rapprocher d’une « existence standard », elle aspire à « tomber enceinte et avorter, comme une humaine normale ». Ou la métamorphose d’un corps handicapé, objet de soin en corps handicapé, sujet de désir. L’écriture se fait puissante quand elle flirte avec les affirmations scandaleuses, irrévérencieuses. Mais qui provoque qui ? Les diktats validistes sont copieusement « débunkées » – aux torsions du corps répondent les distorsions de la réalité des personnes en situation de handicap envisagées par des personnes valides, et l’on aime l’idée de prolonger ce texte avec deux essais importants, Nos existences handies de Zig Blanquer éditions Tahin party, et le recueil traduit aux éditions Cambourakis, La théorie féministe au défi du handicap.

De la provocation, de l’audace, des considérations réflexives sur le care et le sexe, de l’auto-dérision (la narratrice se désigne ainsi comme une « monstresse bossue », sa façon de décrire ses côtes ou encore ses poignets et coudes ne sont pas exempts d’hilarité). 85 pages seulement, mais tout y est.

«Plus je vis, plus mon corps craque et s’effondre. Il ne se brise pas vers la mort. Il se brise pour vivre et s’effondre comme preuve du temps qu’il a vécu».

La colonie

d’Annika Norlin

traduit du suédois par Isabelle Chéreau

Editions La Peuplade

« Pourquoi ne suis-je pas allée avec eux ? Je manquais pourtant de compagnie.

Je suppose que j’avais peur. Pas parce qu’ils avaient l’air agressif, au contraire, mais plutôt parce que : je ne comprenais pas. »

Emelie, au printemps 2023, est une jeune citadine suédoise, dans l’effervescence et le tumulte de la ville et du travail toujours plus prenant. Elle vit à cent à l’heure, aime cela, est fière de sa vie. Et soudain « tu es comme… envahie par un état émotionnel. » Burn-out que ça s’appelle. Jusque-là Emelie détestait le Plein Air (« Je n’aime pas la nature. Je n’aime pas être au grand air. Une des choses que j’ai préférées dans le fait de devenir adulte c’est de pouvoir échapper à toutes ces sempiternelles et obligatoires activités de Plein Air. »). Mais là, elle ressent le besoin d’être en forêt. Elle y passe de plus en plus de temps, jusqu’à y planter sa tente et s’isoler totalement. Enfin, c’est ce qu’elle croit, jusqu’à ce qu’elle découvre une sorte de communauté qui vient danser, se baigner, chanter sans vraiment de mélodie, remercier la terre pour chaque nourriture qu’elle lui procure, et dormir sous un arbre (elle apprendra plus tard qu’il s’agit de Grand-Sapin). Cette communauté est composée de sept individus mal agencés. « Qui étaient-ils ? Pourquoi remerciaient-ils des brochettes de pain ? Qu’est-ce qui les unissait ? » D’abord à distance, puis de plus en plus près (jusqu’à les rejoindre pendant un temps), Emelie (avec ses réflexes de journaliste) les observe, cherche à comprendre leur organisation, leurs motifs d’action. Elle se met même à prendre des notes et ce sont elles que nous lisons notamment dans ce roman. Entre les pages de ce carnet de bord s’intercalent celles du cahier à spirales de Lake (le plus jeune de la communauté) et des chapitres consacrés à l’histoire de chacun des membres de la colonie, Jozsef, Sara, Sagne, Aagny, Ersmo, Lake et Zakaria, et à l’histoire même de celle-ci.

Ce sont tous des âmes cabossées avec des raisons différentes de s’extraire de la civilisation. Ils tentent de prendre soin les uns des autres, de se réparer, de se protéger de la société extérieure. Inventant un autre rapport à la nature et aux autres, dans une quête du bonheur. A première vue, ça semble marcher : liberté, osmose avec la nature, qu’on remercie à chaque repas, droit au silence, à la lenteur. Mais y arrivent-ils vraiment ? Tous les membres ont-ils la place qu’ils souhaitent, dont ils ont besoin ? Les rapports sont-ils horizontaux et égaux ? Chacun a son rôle bien sûr (comme dans une fourmilière) mais qui soutient, porte, organise, dirige (volontairement ou non) ?

L’arrivée d’Emelie, avec son regard extérieur, pousse ses membres à faire un pas de côté, à questionner leur mode de vie, leur souhait d’y rester, leur envie ou crainte d’en sortir.